PS. Tulisan ini sebatas mendapat 30 besar dari Sayembara Kritik Film Dewan Kesenian Jakarta 2024. Saya publikasikan ini sebagai bentuk perayaan kecil nama saya kali pertama disebut oleh DKJ. Tabik.

Dalam pengamatannya, film fiksi. (Mouly Surya, 2008) sering disorot pada sisi psikopat yang dimiliki Alisha (Ladya Ceryl), karena membunuh secara terencana, baik secara langsung dan tidak langsung, tiga tokoh––terhitung empat jika Renta (Kinaryosih) termasuk korban pembunuhan, meskipun Renta tidak sampai menemui ajalnya––yang menjadi tokoh di dalam novel yang ditulis Bari (Donny Alamsyah). Berkebalikan dengan dialog Ibu Alisha kepada Alisha: semua kejadian ada tujuannya, maka tindakan Alisha tersebut tentu ada penyebabnya.

Oleh sebab itu, saya memilih berpaling dari justifikasi psikopat pada Alisha. Keberjarakan ini saya ambil untuk melihat ‘lubang masa lalu’ di dalam diri Alisha sehingga dia bisa melakukan, katakanlah, tindakan untuk menggenap-isi lubang tersebut, meskipun Alisha tetaplah merasa kosong. Alisha seperti menggarami luka masa lalunya, alih-alih untuk sembuh, Alisha semakin kesakitan, semakin ditaburi garam lagi, dan luka pun semakin menganga, mengaburkan antara masa lalu dan masa kininya. Trauma, kita sebut luka itu, tumpang-tindih antara dunia fiksional buatan Alisha dan dunia riilnya, serta turut mennyumbang kelindan pikiran antara sembuh-terluka, yang menjerumuskannya pada abjeksi.

Oleh sebab itu, perlahan-lahan kita telusuri kemelut tokoh protagonis kita dengan membagi tulisan kritik ini menjadi tiga: perjalanan kelinci; trauma: peristiwa perangkap, dan penerimaan; serta keterasingan dan kemelekatan.

Perjalanan Kelinci

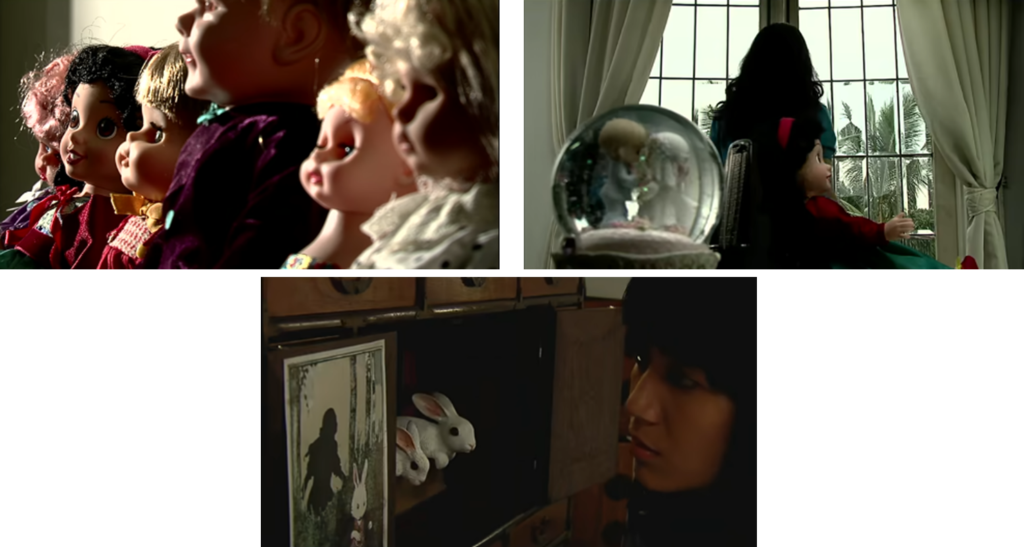

Kita paham betul bahwa fiksi. mengadaptasi dari novel klasik Alice’s Adventures in Wonderland karya Lewis Carroll (1865). Selain atas pengakuan Mouly Surya saat DVD film rilis, juga terlihat jelas sebagian besar penanda dari novel Alice[1] yang direduplikasi dan diinversi ke dalam fiksi. Selain penggunaan patung kelinci, juga ada aneka boneka anak––dan bola kristal pengantin, tentunya––untuk menegaskan bahwa Alisha berada di dalam dunia yang dia ciptakan sendiri, meskipun dia berada di dunia riil. Inilah yang membedakan Alisha dengan Alice. Jika Alice mulanya berada di dunia riil, lalu terjun bebas ke dalam tanah menuju dunia fiksi, Alisha sebaliknya. Alisha menciptakan dunianya sendiri lewat boneka yang hadir di kamarnya, lalu meluncur ke rumah susun yang menggambarkan realitas masyarakat akar rumput.

Penguatan dunia fiksional Alisha tidak hanya dimediasi oleh ornamen boneka. Alisha juga turut menubuh seperti boneka sehingga gerak tubuhnya cenderung statis. Mode gerak itu biasa disebut tableau, perpaduan antara sinema, fotografi, dan lukisan, menyingkap ruang-ruang sinema yang heterogen untuk memberi momen ‘seperti lukisan’ atau ‘fotografi’ pada film (Vidal, 2012b: 111). Inti dari tablo adalah nuansa ‘hidup-mati’-nya tubuh aktor. Seperti yang dicatat Peucker (Vidal, 2012a: 98) sebagai berikut: momen-momen tableau vivant dalam film menciptakan ketegangan antara dua dan tiga dimensi, antara statis dan gerakan, antara ‘kematian’ tubuh manusia dalam seni lukis dan ‘kehidupannya’ dalam sinema.

Adegan-adegan tablo pada Alisha cenderung muncul saat Alisha masih tinggal di dalam rumah. Mulai dari berdiri di balik jendela, duduk di meja makan bersama Bapak (Sultan Saladin), duduk menggesek cello, mengintip Bari saat hendak pamit pulang, dan mengintai Bari saat mencuri patung kelinci berbahan keramik. Adegan statis tersebut berjeda 10 hingga 30 detik, yang diperkuat dengan dialog Alisha yang minim, pendek-pendek, dan datar. Semuanya itu bermuara pada kehidupan Alisha yang membosankan, bahkan niat untuk bekerja pun dilarang. Rumah yang luas dan besar terasa sempit bagi Alisha.

Menggunakan istilah Kristeva, Alisha saat di rumah, sebenarnya berada di dalam chora (berasal dari Bahasa Yunani: ruang tertutup, rahim; Kristeva mendefinisikan ulang chora dari Plato), artikulasi yang pada dasarnya bergerak dan sangat sementara, yang dibentuk oleh pengalamannya sendiri (Kristeva, 1986: 12–13). Bagi Kristeva (Beardworth, 2004: 45), semua wacana, yaitu segala sesuatu dalam bidang yang didukung oleh pembedaan antara simbolik dan riil, bergantung pada sekaligus menolak ranah ‘yang belum dilambangkan’ ini, yang di dalamnya terdapat batas dalam dan luar, dan dengan demikian posisi subjek dan objek—yang berarti “pemisahan”—belum terbentuk. Dalam artian, chora—presimbolik, sebelum mengenal apa-apa—bisa dianggap sebagai tempat atau fase seseorang tercukupi kebutuhannya sebelum keluar darinya. Itulah sebabnya, chora bisa diibaratkan sebagai rahim ibu, tempat seorang bayi terpenuhi kebutuhannya dan mendapatkan cinta kasih. Modal saat berada di chora akan digunakan kembali sebagai bekal saat keluar, baik sebagai hal yang perlu dilepaskan atau sebagai pengembangan diri. Fase keluar dari chora bisa disebut dengan abjeksi, yang akan kita bahas di bagian akhir agar runtut.

Rumah adalah chora bagi Alisha. Di dalam rumah, Alisha serba terpenuhi kebutuhannya, meskipun Alisha tetap memandang rumah adalah penjara. Alisha sama sekali tidak diizinkan keluar dari rumah tanpa pantauan Pak Bambang (Egy Fedly). Lewat Pak Bambang, Bapak Alisha (Sultan Saladin) membangun panopticon sehingga Bapak bisa leluasa bekerja dan berpotensi selingkuh. Mekanisme panopticon (Foucault, 2008: 5) ini untuk mengatur para narapidana sehingga seolah-olah tengah diawasi terus-menerus meskipun para penjaga tidak selalu mengawasi mereka.

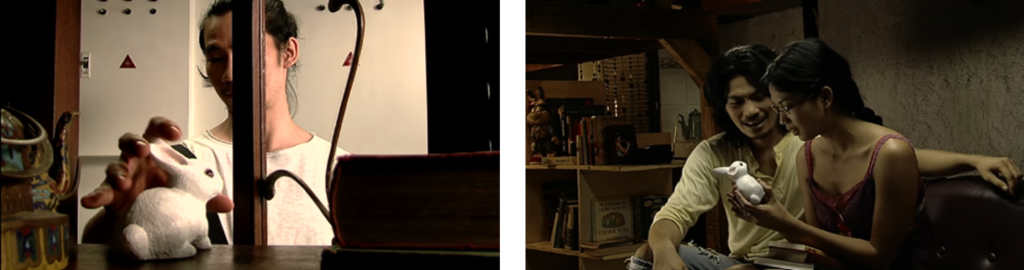

Kehidupan Alisha mulai berubah seketika, saat dia dengan cerdiknya mengatur strategi agar lolos dari panopticon, keluar dari ruang yang statis (rumah yang besar) menuju ruang yang dinamis (rumah susun) yang mulai ditandai dengan patung kelinci berpindah dari lemari kaca ke tangan Bari untuk beralih ke tangan Renta. Perpindahan ruang tersebut juga berpengaruh terhadap Alisha, yang semula bergerak statis (tablo) menjadi bergerak lebih dinamis, seperti berlari kecil membuntuti Bari, berkeliling bersama Bari pada masing-masing lantai, bergabung di pesta para gay di lantai tujuh, bergegas mengardusi kucing Bu Dirah (Aty Cancer), mengikat Renta di lantai sembilan, mendorong Pak Kardi (Jose Rizal Manua), dan melompat dari rusun sambil menggenggam boneka mirip Susan di tangan kanan. Kecenderungan Alisha yang bebas bergerak tersebut dipengaruhi oleh ungkapan kebebasannya lepas dari kungkungan rumah, representasi dari chora sekaligus penjara ber-panopticon.

Sebelum berpindah ke rusun, ada beberapa jejak, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang menuntun Alisha untuk menuju ke rusun tersebut pertama kali. Pertama, tentu saja, patung kelinci. Selanjutnya, kata kunci ‘tempat makan di Blok S’ dari Bu Tuti, tempat Bari suka membantu dan bekerja kepada istri Pak Pono (Pak Pono beserta istrinya adalah absent character), menjadi petunjuk bagi Alisha untuk pergi ke sana. Saat berjalan di sekitar Blok S, ada seorang aktor figuran yang mengenakan hoodie bertuliskan: negate by sword of God, berjalan tepat di belakang Alisha. Dengan kata lain, pencarian pertama itu akan meniadakan Alisha dari rumahnya, atau bahkan dari kehidupannya. Hal tersebut juga diperkuat dengan kemunculan pengamen yang menyanyikan lagu berjudul Profesor Komodo dari Zeke and The Popo, dari album Space in The Headlines, 2007. Berikut petikan lirik yang dinyanyikan pengamen itu: diputar dan diputar lagi/ dari hidup sampai mati/ bukannya sombong, tapi aku bohong/ bicara dengan lampu mati/ lampu hidup, aku mati/ pengalaman di bangun tidur/ mempengaruhi hidupku/. Kita bisa anggap bahwa lagu itu sebagai pengantar Alisha menuju dunia realitas yang belum pernah ditemui sebelumnya.

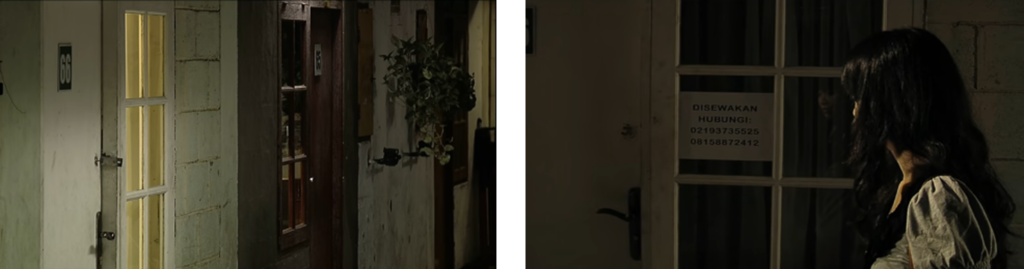

Pertama kali sampai di rusun itu––setelah membuntuti Bari dan mengetahui kamarnya, kebetulan Alisha mendapati kamar kosong, kamar no. 66, tepat di sebelah kamar Bari. Anehnya, suatu kebetulan lagi, nomor telepon pemilik kamar nihil dari angka 6. Jika kita boleh menyambung-nyambungkan, kamar no. 66 yang akan ditempati Alisha adalah representasi dari Tweedledum dan Tweedledee, si kembar yang baru dikenal Alice di dunia wonderland. Sejak menempati kamar itu, Alisha seolah-olah masuk ke dunia realitas––perpindahan ini juga ditandai dengan pergantian identitas dari Alisha menjadi Mia, tercerabut dari rumah muasalnya, mengetahui bermacam-macam manusia yang menghuni rusun tersebut. Tanpa sadar, sejak saat itu, kita disuguhkan bagaimana adaptasi Alice ini begitu kentara. Mulai Bari yang mirip dengan Hatter karena sama-sama banyak omong dan suka sesumbar terhadap cerita-cerita yang ditulisnya perihal orang-orang di rusun tersebut. Kemudian, adegan Bari melinting ganja lalu menghisapnya bersama Alisha mirip dengan adegan Alice makan jamur yang membuat lehernya memanjang.

Namun, jika kita melompat ke belakang lagi saat Alisha mengambil patung kelinci di lemari penyimpanan, kita sudah disuguhkan poster Alice (lihat gambar 1) berukuran sekitar A5 yang hanya tampak siluet, sebaliknya begitu jelas tampak White Rabbit berjalan bergesa-gesa sambil menenteng jam saku. Mengapa Alice hanya bersiluet? Siapa yang akan mengisi kekosongan itu?

Trauma: Peristiwa, Perangkap, dan Penerimaan

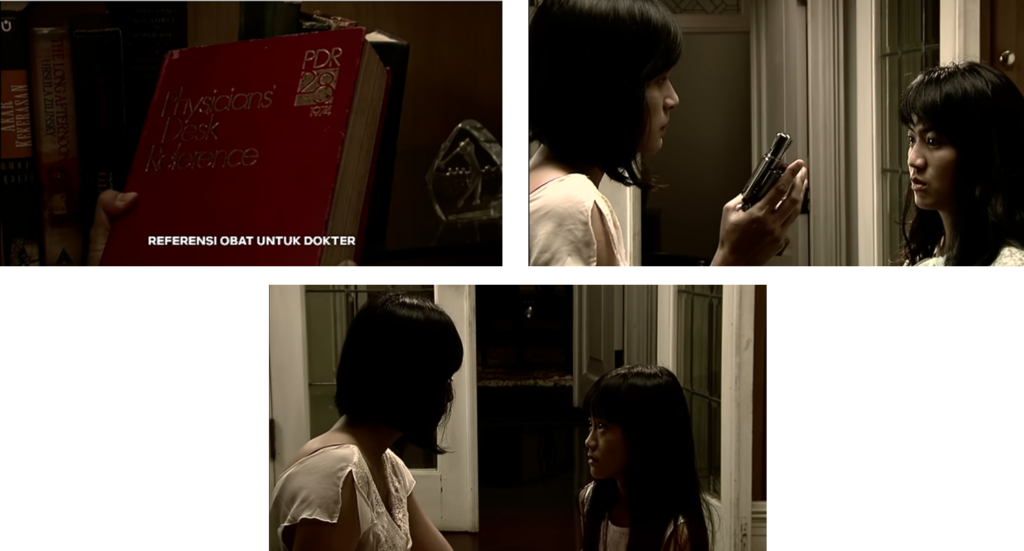

Siluet Alice adalah bentuk reprensentasi trauma Alisha. Ada kekosongan di dalam diri Alisha, seperti yang sudah disebutkan di bagian depan, yang harus segera dia isi. Trauma tersebut terbentuk dari kenangan Alisha Muda (Shania Junianatha) melihat Ibunya (Inong) dalam kondisi hamil Adik Alisha bunuh diri menggunakan pistol yang disembunyikan di balik buku referensi obat untuk dokter. Sebelum bunuh diri, Ibunya berdialog kepada Alisha––Alisha hanya mematung saking ketakutan melihat Ibunya, begini kiranya: “Tapi, aku tahu rencana Bapak kamu. Kamu lihat Alisha! Pistol ini yang akan dipakai Bapakmu untuk bunuh Ibu! . . . Sejak Bapak kamu bertemu perempuan itu, dia jadi anjing perempuan itu. Dia menyuruh Bapak kamu untuk membunuh Ibu. Nanti, setelah adik kamu lahir.”

Meski Alisha Muda tidak terluka sedikit pun, tetapi justru sebagai saksi bunuh diri Ibunya tepat di hadapannya yang membentuk trauma. Istilah trauma (Caruth, 1996: 3) dapat dipahami sebagai luka yang tidak menimpa tubuh, melainkan pikiran. Lebih lanjut, luka pikiran—kerusakan dalam pengalaman pikiran akan waktu, diri, dan dunia—bukanlah, seperti luka tubuh, sebuah peristiwa yang sederhana dan dapat disembuhkan, melainkan sebuah peristiwa yang dialami terlalu cepat, tak terduga, untuk diketahui sepenuhnya dan karena itu tidak tersedia bagi kesadarannya hingga ia muncul lagi, berulang kali, berupa mimpi buruk (Caruth, 1996: 4). Itulah sebabnya, Alisha sering bermimpi Ibunya menghampiri dirinya.

Trauma tidak hanya berbicara saat terjadinya peristiwa, tetapi juga fase yang perlu dilewati penyintas. Freud membaginya menjadi melancholia dan mourning. Melankolia (Freud, 2005: 204) secara mental ditandai dengan depresi yang sangat menyakitkan, seperti kehilangan minat pada dunia luar, hilangnya kemampuan mencintai, dan rendah diri. Kemudian, dukacita (Freud, 2005: 203–204) adalah reaksi terhadap hilangnya orang yang dicintai dengan cara menyadari bahwa objek yang dicintai tidak ada lagi sehingga menuntut diri untuk memutuskan ikatannya dengan objek tersebut.

Jika Freud menggunakan melancholia dan mourning, maka LaCapra menggunakan istilah acting out dan working through. Acting out ditandai dengan keadaan seseorang yang dihantui oleh masa lalu, ketegangan yang meledak-ledak, dan seolah-olah dia kembali ke masa lalu dan menghidupkan kembali kejadian traumatis (LaCapra, 2014: 21). Proses pemulihan dari trauma, menurut LaCapra (2014: 90), adalah dengan cara mencurahkan cerita kepada orang lain terkait trauma, tetapi beresiko menghidupkan kembali penyintas terhadap traumanya, meskipun proses tersebut tetap penting untuk menenangkan trauma, menjauhkan diri dari trauma, serta memperbarui minat hidup. Masalahnya, lanjut LaCapra (2014: 102), dibutuhkan pendengar yang memiliki empati yang diharapkan oleh penyintas sehingga penyintas tidak menciptakan trauma sekunder, trauma akibat respons tidak menyenangkan atas pengalaman penyintas. Oleh sebab itu, pendengar tidak perlu terlalu jauh dalam mengidentifikasi pengalaman penyintas.

Konsep melancholia-mourning atau acting-out-working through tersebut tidak selalu terjadi secara berurutan, tetapi bisa mundur, dari pemulihan kembali terjebak ke trauma, jika penyintas belum benar-benar menyelesaikan traumanya. Penyelesaian trauma bukan bermaksud untuk melupakan masa lalu, tetapi lebih kepada penerimaan dan pemaafan atas trauma yang telah dialaminya. Kesadaran penyintas dalam mengingat, yang mungkin saja bisa menghidupkan kembali traumanya, apa yang terjadi saat peristiwa itu tanpa kehilangan rasa keberadaan saat ini. LaCapra (2014: 102) menekankan perlu ada bentuk pengakuan penyintas pada diri sendiri maupun kepada orang lain: “saya ingat seperti apa saat itu, tetapi saya ada di sini sekarang, dan ada perbedaan antara keduanya”.

Kehilangan Ibu, terlebih lagi karena bunuh diri di depan Alisha, adalah hal yang memilukan baginya. Alih-alih membenci kematian Ibu, Alisha menimpakan kebenciannya kepada Bapak. Alisha masih meyakini kematian Ibu adalah imbas dari perselingkuhan Bapak. Satu-satunya indikasi bahwa Bapak berselingkuh adalah Bapak yang jarang di rumah. Bapak berdalih bahwa banyak kerjaan di luar sana. Alisha kehilangan Ibu secara fisik, meskipun pikirannya masih dihantui Ibu, sebaliknya kehadiran Alisha diabaikan oleh Bapak, meskipun Bapak sesekali bisa bertemu Alisha di rumah. Hal itulah yang membuat Alisha kehilangan ‘home’ secara penuh, meskipun ‘house’ yang ditinggalinya cukup besar dan memfasilitasi kebutuhannya. Terlebih lagi, akses Alisha untuk mencari ‘home’ yang baru, selalu dipatahkan oleh Bapak. Coretan Alisha di foto Bapak yang dia sembunyikan di balik foto Alisha Muda adalah bentuk pelampiasan kemarahan Alisha kepada Bapak. Hal tersebut diperparah dengan Alisha yang dilarang bekerja—lewat telepon Pak Bambang, tiba-tiba saja PT Multizonamedia menerima Alisha bekerja agar lebih mudah dipantau—agar Alisha tidak bisa mengakses ‘home’ yang dia inginkan. Alisha pun semakin melampiaskan kemarahannya dengan menempelkan foto Bapak di papan dart dan melemparnya dengan panah lempar.

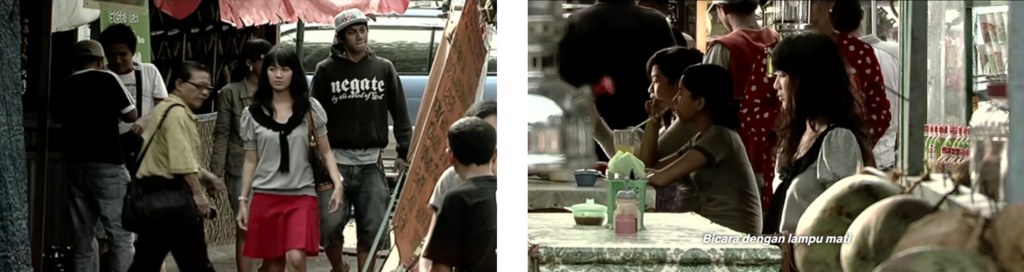

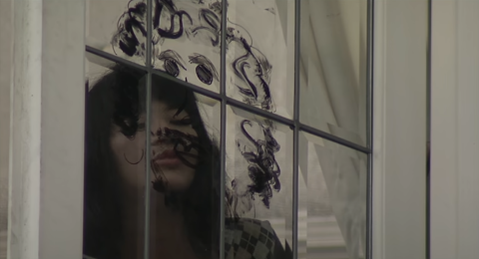

Oleh sebab itu, sejak kehadiran Bari beberapa hari menggantikan Pak Pono bekerja di kolam renang, Alisha merasa bahwa Bari bisa menciptakan ‘home’ yang dia harapkan. Alisha pun menciptakan potret Bari dari coretan spidol di jendela kamarnya, lalu menciuminya penuh kasih. Tanpa berkenalan, Alisha sudah merasa Bari-lah orangnya. Dari sana, Alisha sebenarnya berharap Bari bisa menyembuhkan traumanya.

Setelah menempati kamar no. 66, Alisha mengatur siasat agar dia bisa berkenalan dengan Bari, membuat ‘home’ untuknya. Dengan manipulatif, wastafel di kamarnya dibuat mampet sehingga Alisha perlu membuat kegaduhan dengan memukul-mukulnya. Terganggu, Bari bergegas datang ke kamarnya, menawarkan bantuan. Berbasa-basi sebentar, Bari pun kembali ke kamarnya. Tak ingin Bari lepas, Alisha pun meminta berkunjung ke kamar Bari yang sekaligus ditempati Renta. Sejak saat itu, Alisha memperkenalkan diri kepada mereka dengan nama Mia, usaha menghapus masa lalunya di rumah.

Seperti nukilan Freud (1990: 162) berikut: we have come to recognize that the dream has meaning, Mia merasa bahwa bermimpi menembak Alisha Muda tepat di depan kamarnya dulu bermakna dan harus segera diwujudkan. Dengan identitas barunya, Mia berharap bisa menyembuhkan traumanya, melenyapkan masa kecilnya, dengan cara mengakomodasi kebutuhan Bari setelah mengetahui dari cerita Bari bahwa Bari kesulitan mengakhiri cerita pada tiap-tiap tokoh yang ditulisnya. Tokoh-tokoh tersebut, mulai dari Pak Rudi, Bu Dirah, dan Pak Kardi. Dengan menyelesaikan cerita tokoh-tokoh tersebut di dunia riil, dalam artian meninggal dunia, Mia merasa telah membantu kebutuhan Bari agar bisa melanjutkan sekaligus menyelesaikan cerita-cerita di dalam buku yang sedang ditulisnya. Terakhir, Mia ‘melenyapkan’ Renta agar dia bisa sepenuhnya memiliki Bari. Agar Renta terkesan pergi karena Bari tidak lekas menyelesaikan bukunya, Mia pun bermanipulasi seolah-olah pesan singkat untuk Bari ditulis oleh Renta. Ini pesan singkatnya: Maafin aku, Bar. Aku cuma minta satu. Selesaikan cerita-cerita kamu. Renta.

Namun, tindakan Mia dengan menggenapkan cerita Bari tidak sepenuhnya menyembuhkan traumanya. Terutama, kehadiran Renta di samping Bari masih membuat Mia berjarak dengan ‘home’ yang dia ciptakan dengan Bari, meskipun Bari menganggap tidak begitu spesial. Hubungan seksual pada keduanya, meskipun terjadi karena consent, tidak terjadi pertukaran nilai yang sama: Mia mencintai Bari sehingga dia rela menyerahkan keperawanannya kepada Bari, sebaliknya Bari hanya menganggap Mia sebagai pelampiasan seksual, walaupun kebutuhan seksual Bari masih bisa terpenuhi bersama Renta. Perbedaan nilai tersebut membuat Mia berpikir bahwa apa yang dia alami saat ini sama dengan apa yang dialami Ibunya dulu: sama-sama menjadi opsi, bukan sebagai yang utama. Proses sembuh-terluka ini bergantian menyelimuti Mia. Semakin Mia berusaha sembuh dari trauma, semakin dia terluka karena bayang-bayang Ibu masih menghantuinya.

Keterasingan dan Kemelekatan

Alisha, yang seharusnya sudah menerima masa kecilnya yang traumatis, merasa tak bisa terlepas dari sosok Ibu dalam pikirannya. Terlebih lagi, usaha lepas dari rumah selalu dihambat Bapak, meskipun, mau tidak mau, Alisha harus kabur dari rumah. Fase yang dialami Alisha tersebut bisa disebut sebagai abjeksi.

Abjeksi (Kristeva, 1982: 4) adalah menolak nilai dari seseorang yang tak bisa dipisahkan. Seseorang tersebut tidak bisa melindungi dirinya sendiri dari ancaman tersebut. Selepas dari fase chora—diibaratkan dengan rahim ibu, fase yang penuh cinta kasih dan kenyamanan yang sudah dibahas di bagian sebelumnya—semua orang akan mengalami abjeksi, terutama kepada tubuh ibu. Lebih lanjut, abjeksi (Prabasmoro, 2006: 2) dianggap menyimpang karena abjek tidak tunduk pada larangan, keluar dari aturan, serta tidak sesuai dengan norma masyarakat yang ada. Bisa dikatakan, abjeksi ini tidak hanya terbatas pada proses penyingkiran masyarakat terhadap seseorang, tetapi seseorang itu sendiri juga bisa melakukan tindakan abjeksi sesuai dengan dorongan dalam dirinya, seperti memisahkan diri dari lingkungan, alih-alih lingkungan yang membuang dirinya.

Jika ditarik lebih jauh, ketidaksukaan terhadap makanan tertentu (Kristeva & Lechte, 1982: 126) bisa menjadi bentuk abjeksi yang paling dasar. Sependapat dengan itu, abjeksi (Ross, 1997: 149) bisa berupa rasa jijik terhadap lisan, sebuah penolakan ibu yang dialami sebagai rasa hina sehingga anak mengeluarkan dirinya sendiri dari pasangan ibu-anak untuk menjadi subjek an sich. Dengan kata lain, anak yang lahir hingga masa menyapih kepada ibunya adalah proses abjeksi dari ibunya sendiri. Anak yang sebelumnya berada di dalam kandungan ibunya, harus terpisah dari ibunya. Bahkan, melakukan tindakan kriminal, atau paling sepele: berbohong, bisa termasuk abjeksi karena melanggar aturan.

Jika dirunut lebih awal, abjeksi yang dicetuskan oleh Kristeva dipengaruhi oleh psikoanalisis Lacanian dan Freudian. Selama masa praoedipal (Freud) atau tahap cermin (Lacan), anak di usia 6-18 bulan belajar membedakan antara “saya” dan “bukan saya” (Jones, 2007: 8). Anak di usia tersebut belum memiliki kesadaran atas tubuhnya sendiri. Sebagai contoh, anak baru menyadari dia memiliki tangan dan kaki saat berada di depan cermin, tetapi ketika dia lepas dari cermin, dia akan kehilangan kesadaran atas tubuhnya itu.

Ketika seseorang berada di fase abjeksi, mau tidak mau, dia memiliki dua pilihan: jijik dengan ‘tubuh’ sebelumnya atau berusaha berkembang melebihinya. Namun, Alisha mengalami jalan buntu dan terpaksa memilih, atau lebih tepatnya mengalami, keduanya. Alisha Muda yang seharusnya mendapatkan cinta kasih sepenuhnya dari Ibu, terpaksa mengalami abjeksi secara mendadak berupa penolakan dari Ibu atas bunuh dirinya. Permasalahan menjadi pelik saat pengalaman Alisha Muda malah meninggalkan trauma hingga dia dewasa. Tidak berhenti di sana, Alisha yang seharusnya melakukan abjeksi, melepaskan diri dari rumah untuk pengembangan diri atau mencari cinta, malah dihambat Bapak. Alih-alih Bapak merangkap peran sebagai Ibu, Alisha malah direpresi. Alhasil, Alisha meledak saat peluang kabur itu muncul.

Fase abjeksi Alisha pun meningkat, yang mulanya menolak ‘tubuh’ masa kecilnya, menjadi ditolak oleh masyarakat, dalam hal ini Bari yang mewakili warga rusun. Bari menuduh Mia––nama lain Alisha saat di rusun–– telah membunuh Bu Dirah dengan mencecarnya: “Ya, enggak sih. Cuman kayaknya serba kebetulan aja. Kemarin Rudi mati. Sekarang, Bu Dirah. Dan semua itu kejadian setelah gua nunjukin cerita-cerita gua ke elu.”

Penolakan Bari terhadap Mia juga semakin menguat dengan terdengarnya curahan Bari kepada Renta oleh Mia––setelah Mia memberikan patung kelinci, Renta menekankan tidak mau menerima lagi dengan dalih ingin detachment koleksi kelincinya––lewat dinding kamar. Berikut dialog Bari kepada Renta.

Renta : “Lu ada apa sama Mia?”

Bari : “Ada apa-apaan?”

Renta : “Paling enggak, lu jangan menghina kecerdasan gue lah, Bar. Gue tahu kalo lu ada apa-apa. Sumpah?”

Bari : “Gua cuman enggak suka aja sama tuh cewek.”

Renta : “Gak suka kenapa?”

Bari : “Ya, emang lu gak merasa aneh apa? Maksud dia ngasih boneka ke lu itu apa? Kayak lagi nyari simpati dari elu, bukan?”

Renta : “Kamu aja kali yang lagi sensitif. Lagi writer’s block?”

Bari : “Gak tau deh. Gue cuman ngrasa kejem aja, nulis tentang kejadian-kejadian ini.”

Tindakan abjeksi paling puncak adalah saat Mia memutuskan untuk bunuh diri. Selain karena telah tuntas membantu Bari menyelesaikan cerita-ceritanya, Mia merasa penolakan Bari kepadanya mengalami jalan buntu dan semakin membuatnya terasing. Di titik ekstrem (Kristeva, 1982: 26), subjek yang mengalami abjeksi setara dengan kematian yang menimpa dirinya. Dengan bunuh diri, Mia––sejak Alisha Muda, dia terus mengingat pesan Ibu––telah mengabulkan permintaan Ibu berikut: “Kamu, adik kamu, sama Ibu, kita bersatu lagi di surga. Kamu harus lakukan sendiri ya? Nanti setelah Ibu.”

Kemelekatannya dengan Ibu, kelinci, dan Bari, menjerumuskan Alisha pada kehilangan yang mendalam saat ketiganya lepas darinya. Ibu yang bunuh diri di depannya dalam kondisi hamil Adik Alisha, tiga patung kelinci yang berpindah sekaligus tidak lagi dibutuhkan oleh Renta, dan Bari yang menolak Mia. Pada konsep attachment theory, kemelekatanlah yang membuat duka semakin mendalam. Jika hanya ada sedikit atau bahkan tidak ada keterikatan, kehilangan akan terasa lebih ringan, begitu pula semakin besar jarak sosial dan/atau jarak pribadi, semakin tidak menyakitkan pengalaman tersebut (Dean, 1988: 158). Bahkan, saat bunuh diri pun, Alisha menggenggam boneka mirip Susan sebagai bentuk kemelekatannya dengannya, yang barangkali dia berharap boneka tersebut bisa menemaninya di surga.

Alih-alih Alisha atau Mia pantas dicap sebagai psikopat, saya melihat bahwa kekurangan cinta kasih dari rumah membuatnya melekat sekaligus berharap mendapatkan ‘home’, bukan keterasingan lagi. Alisha dari mulanya terasing dari dunia luar, kembali terasing atas penolakan dari Bari, dan memutuskan terasing sepenuhnya dengan bunuh diri. “Semuanya akan kayak semula,” ujarnya kepada Bari.***

Daftar Pustaka

Beardworth, S. (2004). Julia Kristeva: Psychoanalysis and Modernity. United States of America No: State University of New York Press.

Caruth, C. (1996). Unclaimed Experience: Trauma, Narrative, and History. Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press.

Dean, J. C. (1988). Grief and Attachment. Journal of Religion & Health, 27(2), 157–165. Diambil dari https://www.jstor.org/stable/27505968

Foucault, M. (2008). “Panopticism” from Discipline & Punish: The Birth of the Prison. Race/Ethnicity: Multidisciplinary Global Contexts, 2(1), 1–12. Diambil dari https://www.jstor.org/stable/25594995

Freud, S. (1990). The Interpretation of Dreams. (A. A. Brill, Ed.), Online by York University. New York: Macmillan. Diambil dari https://psychclassics.yorku.ca/Freud/Dreams/dreams.pdf

Freud, S. (2005). On Murder, Mourning and Melancholia. London: Penguin Books.

Jones, L. (2007). Women and Abjection: Margins of Difference, Bodies of Art. Visual Culture & Gender, 2, 6–15. Diambil dari https://www.vcg.emitto.net/index.php/vcg/article/view/20

Kristeva, J. (1982). Power of Horror: An Essay on Objection. (L. S. (translator) Roudiez, Ed.). New York: Columbia University Press.

Kristeva, J. (1986). The Kristeva Reader. (T. Moi, Ed.). New York: Columbia University Press.

Kristeva, J., & Lechte, J. (1982). Approaching Abjection. Oxford Literary Review, 5(1/2), 125–149. https://doi.org/10.5749/j.ctvtv937f.8

LaCapra, D. (2014). Writing History, Writing Trauma. United States of America: Johns Hopkins University Press.

Prabasmoro, A. P. (2006). Abjek dan Monstrous Feminine: Kisah Rahim, Liur, Tawa, dan Pembalut. Pustaka Unpad. Yogyakarta: Jalasutra. Diambil dari https://pustaka.unpad.ac.id/archives/20703

Ross, C. (1997). Redefinitions of abjection in contemporary performances of the female body. Res: Anthropology and Aesthetics, 31(Spring), 149–156. Diambil dari https://www.jstor.org/stable/20166971

Vidal, B. (2012a). Present in the Past: The House. In Figuring the Past (hal. 65–109). Amsterdam: Amsterdam University Press. Diambil dari https://www.jstor.org/stable/j.ctt46mt18.6

Vidal, B. (2012b). Time and the Image: The Tableau Book Title: Figuring the Past Book Subtitle: Period Film and the Mannerist Aesthetic. In Figuring the Past (hal. 111–162). Amsterdam: Amsterdam University Press. Diambil dari https://www.jstor.org/stable/j.ctt46mt18.7

[1] Saya membedakan penulisan Alice bercetak miring dan bercetak normal. Bercetak miring untuk merujuk pada novelnya, sedangkan bercetak normal untuk merujuk pada tokohnya.

Tinggalkan Balasan