ditulis oleh Abu Wafa dan Abdul Jabbar Pati B.

PS. Tulisan ini mulanya adalah tugas UAS mata kuliah Naratologi yang diampu oleh Ramayda Akmal, yang kemudian tulisan ini, bersama dengan tulisan yang lain, dibukukan di dalam book chapter berjudul Selintas Naratologi: Sastra dan Film Indonesia, tahun 2023. Lebih lanjut mengenai tampilan buku dan tangkapan layar sedikit dari tulisan itu, untuk keperluan sitasi di mendeley atau zotero bagi yang membutuhkan, bisa dilihat pada bagian paling bawah. Juga, telah ditampilkan daftar isi untuk mengetahui tulisan berjudul apa saja yang termuat di dalam buku tersebut, kiranya ingin membaca.

Intisari

Cerpen Sepotong Senja untuk Pacarku karya Seno Gumira Ajidarma menarik untuk diteliti dari segi naratologis, justru karena berbentuk surat. Alih-alih melihatnya sebatas surat, cerpen tersebut sarat akan voice yang mana di dalamnya ada momen bercerita (time of the narrating), level bercerita (narrating level), dan orang (person).

Narasi peristiwa dan narasi surat bercampur berkelindan di dalam cerpen sehingga diperlukan pemisahan – menjadi empat potong – untuk mengetahui momen yang terjadi, baik secara subsequent, prior, simultaneous, dan interpolated. Selain itu, dengan berbentuk surat, jelas menandakan adanya level secara hierarkis dalam bercerita. Terakhir, selain level bercerita, juga tampak posisi tokoh ‘aku’ sebagai person atas keterlibatan narasinya, yang mana tokoh ‘aku’ sebagai penulis surat sekaligus tokoh di dalam cerita yang ditulisnya sendiri. Alih-alih menunjukkan kesederhanaan bentuk cerpen tersebut, pemisahan ini malah menunjukkan bahwa begitu kompleksnya cerpen Sepotong Senja untuk Pacarku.

Latar Belakang

Cerpen Sepotong Senja untuk Pacarku (selanjutnya disingkat SSuP) karya Seno Gumira Ajidarma (SGA) adalah part-of-no-part[1] pada subbagian Trilogi Alina yang memuat tiga cerpen: 1) SSuP, 2) Jawaban Alina, 3) Tukang Pos dalam Amplop. Ketiga cerpen tersebut bisa ditemui pada buku yang berjudul sama: Sepotong Senja untuk Pacarku (2014). Dengan hanya membaca cerpen SSuP, pembaca akan kesulitan mengetahui siapakah penulis sekaligus pengirim surat yang dialamatkan kepada Alina itu. Dari cerpen Jawaban Alina – cerpen setelah SSuP yang termuat dalam buku tersebut – bisa diketahui nama penulis surat: Sukab.

Cerita berbentuk surat ini bukanlah hal baru. Salah satu contohnya, Herman dan Vervaeck (2001, 87) memberi contoh pada novel Max Havelaar (1860) yang mana berisi surat-surat Havelaar “kepada Residen Banten”. Sepanjang sejarah manusia dalam menulis surat, ada kecenderungan lain yang patut diperhatikan: perkembangan penggunaan surat sebagai instrumen sastra, yang berusaha masuk dari satu cara ke cara lainnya dalam hal menulis surat (Singer 1963, 20). Dengan berbentuk surat, cerpen SSuP bisa disebut dengan cerpen epistolary. Dengan asumsi dasar bahwa cerpen memiliki permasalahan naratologis seperti halnya pada novel. Herman & Vervaeck (2001, 87)berpendapat bahwa novel epistolary berkutat pada cerita yang diceritakan dalam surat-surat (dari tokoh penulis surat), dan (di tingkat lain) cerita yang menceritakan tentang tokoh ini di dalam surat tersebut. Genette (1980, 230) juga berpendapat serupa: novel dengan bentuk epistolary ini memang ditulis oleh penulis fiktif dari surat yang jelas tidak terlihat bahwa mereka adalah “penulis” cerita tersebut. Dengan demikian, pada konteks cerpen SSuP ini, penulis surat adalah Sukab, sedangkan penulis cerita terhadap surat Sukab tersebut adalah SGA.

Pada cerpen SSuP yang berbentuk surat tersebut, bisa dilihat ada situasi penarasian yang mencolok yang kemudian bisa ditelusuri voice (suara aksi). Voice pada cerpen SSuP, secara garis besar, bisa digolongkan menjadi bertingkat dan bermacam-macam. Bisa disebut bertingkat karena tokoh ‘aku’ yang mana sebagai tokoh utama di dalam cerpen, juga ‘mengalami’ proses menulis surat tersebut. Hal ini menunjukkan adanya level narator. Bisa dikatakan bermacam-macam karena cerpen tersebut mengalami momen bercerita yang tidak berjalan linear, namun mengalami antara masa lalu (sebelum surat tersebut ditulis), masa kini (saat surat tersebut ditulis), dan masa depan (harapan ke depan jauh setelah surat tersebut dikirim). Dengan melihat fenomena tersebut pada cerpen SSuP, maka bisa ditarik rumusan masalah sebagai berikut: bagaimana situasi penarasian dari segi voice (time of narrating, narrating level, dan person).

Tinjauan Pustaka

Kami menelusuri beberapa penelitian terdahulu yang relevan dan terkait baik secara objek formal maupun material. Asumsinya bahwa adanya kesamaan objek material dan objek formal dalam sebuah penelitian sehingga dipandang perlu. Manfaat penelusuran ini guna memperoleh beberapa rujukan pendukung sebagai pembanding, pelengkap, dan melihat peluang-peluang penelitian yang ada sehingga penelitian ini menjadi layak dan memadai sebagai bentuk penelitian. Cerpen SSuP sebagai objek material pernah diteliti sebelumnya. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut.

Penelitian yang dilakukan oleh Arisandi, Anshari, dan Hajrah (2019) dengan judul “Hiperrealitas dalam Kumpulan Cerpen Sepotong Senja Untuk Pacarku Karya Seno Gumira Ajidarma Kajian Estetika Postmodern”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan teks hiperrealitas yang terdapat dalam kumpulan Cerpen SSuP melalui kajian estetika post-modern. Hasil dalam penelitian ini memperoleh adanya dua jenis citra yaitu citra fatamorgana dan citra mutan. Citra yang menggiring pembaca pada sebuah kenyataan riil dan hiperrealitas. Citra-citra tersebut yang mengiring pembaca pada sebuah konsep yang sesungguhnya hanya ada secara ontologis di dalam pikiran pembaca tetapi tidak memiliki wujud yang konkret. Cerita dibangun dengan mengkonstruksi ulang kenyataan dengan meniru genre melalui konsep estetika postmodern sehingga cerita terkesan absurd dan non realis.

Penelitian dengan objek material yang sama dilakukan oleh Ulya, Khoirunnisa, dan Chamalah (2020) dengan judul “Ecocritism in Sepotong Senja untuk Pacarku by Seno Gumira Ajidarma”. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan ekokritisme yang ada dalam kumpulan cerpen SSuP karya Seno Gumira Ajidarma. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam cerpen SSuP mengandung makna ekologi atau memberi pesan untuk mengajak menjaga kebersihan lingkungan yang ditemukan pada beberapa judul cerpen. SSuP pada halaman 5, 6, 13; Jawaban Alina halaman 18, 24; Tukang Pos dalam Amplop pada halaman 38; Ikan Paus Merah pada halaman 58; Anak-anak Senja pada halaman 155.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Saputri (2022) dengan judul” Analisis Aspek Pemenuhan Tokoh Sukab dalam Novel Sepotong Senja untuk Pacarku Karya Seno Gumira Ajidarma (Kajian Teori Humanistik Abraham Maslow)”. Penelitian ini bertujuan mengetahui hierarki kebutuhan dan bentuk pemenuhan tokoh Sukab dalam cerpen SSuP menurut aspek psikologi humanistik Abraham Maslow serta mengetahui bagaimana cara mengaktualisasi diri tokoh Sukab berdasarkan kajian psikologi humanistik Abraham Maslow. Adapun hasil penelitiannya mendapatkan hierarki kebutuhan tokoh Sukab berdasarkan perspektif Abraham Maslow yaitu: (a) kebutuhan fisiologis berupa makan, minum, pakaian, istirahat, dan tempat tinggal; (b) kebutuhan rasa aman berupa upaya melindungi diri dari ancaman; (c) kebutuhan rasa cinta dan memiliki berupa pemberian cinta pada sang kekasih; (d) kebutuhan rasa harga diri berupa rasa percaya diri; (e) Aktualisasi diri berupa adanya pencapaian tertinggi setelah melewati empat proses sebelumnya. Sukab dalam SSuP telah memenuhi beberapa aspek kebutuhan bertingkat Abraham Maslow yakni kebutuhan fisiologis yang berupa kebutuhan makan dan kebutuhan pakaian. Sukab juga mampu memenuhi kebutuhan rasa cinta dan kebutuhan harga diri. tetapi untuk kebutuhan minum, istirahat, tempat tinggal dan rasa aman belum terpenuhi. Sukab juga belum mampu mengaktualisasi dirinya karena keterbatasan ruang geraknya, sehingga kehidupan Sukab tidak berkembang ke arah yang lebih baik.

Penelusuran kepustakaan ini juga melihat sederet penelitian dengan adanya kesamaan objek formal dalam hal ini perspektif Gerard Genette yang terdapat di dalamnya. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Firmansyah, Abidin, dan Yulianeta (2020) dengan judul “Pola Penceritaan Novel Orang-Orang Oetimu Karya Felix K. Nesi”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pola penceritaan novel Orang Orang Oetimu karya Felix K. Nesi dengan memfokuskan dua unsur yaitu urutan naratif (order) dan durasi naratif (duration). Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pola penceritaan yang digunakan dalam novel Orang Orang Oetimu berupa urutan naratif dengan jenis anakroni analepsis dan durasi naratif seperti adanya jeda, adegan, dan ringkasan. Urutan naratif anakroni analepsis dalam novel ini dirancang untuk mengenalkan asal-usul tokoh utama dalam cerita dan untuk menjelaskan banyaknya peristiwa beserta tokoh yang dimunculkan secara kausalitas. Adapun durasi naratif dalam novel ini digunakan untuk memberikan gambaran tokoh-tokoh dalam novel serta berfungsi untuk meringkas waktu penceritaan sehingga banyaknya peristiwa beserta tokoh yang dimunculkan tidak membuat novel ini kehilangan fokus pada peristiwa utama yang menjadi benang merah dalam novel.

Penelitian selanjutnya oleh Suciyana (2022) dengan judul penelitian “Analisis Struktur Naratologi dalam Cerpen Lederhosen karya Haruki Murakami”. Penelitian ini bertujuan untuk memberi pendeskripsian pada: 1) alur; 2) fokalisasi; 3) posisi dan fungsi narator dalam cerpen Lederhosen karya Haruki Murakami. Hasil penelitiannya menunjukkan Lederhosen memiliki alur maju dengan 41 sekuen dan 26 fungsi utama di dalamnya, kemudian cerpen ini diceritakan dengan fokalisasi internal yang sifatnya variabel, selanjutnya memiliki struktur cerita berbingkai (metadiegetic), dan narator dijelaskan memiliki kelima fungsi yang disampaikan oleh Genette yaitu fungsi naratif (narrative function), fungsi mengarahkan (directing function), fungsi komunikasi (communicating function), fungsi testimonial (testimonial function), dan fungsi ideologi (ideological function).

Lebih lanjut, Fitria (2023) melakukan penelitian dengan judul “Eksplikasi Susunan Naratif oleh Andrea Hirata dalam novel Buku Besar Peminum Kopi Analisis Naratologi Perspektif Gerard Genette”. Tujuan penelitiannya yaitu memaparkan susunan naratif (penceritaan) disertai pembuktian analisisnya terhadap novel Buku Besar Peminum Kopi dengan menerapkan lima komponen dalam teori Gerard Genette yaitu: order (urutan naratif); duration (durasi naratif); frequency (frekuensi naratif), mood (modus naratif), dan voice (suara naratif). Hasil penelitian menunjukkan bahwa novel Buku Besar Peminum Kopi beralur campuran anakroni dan akroni, memiliki tiga jenis durasi naratif yaitu: jeda, adegan, dan elipsis. Memiliki tiga jenis frekuensi yaitu: tunggal, anaforis, dan iteratif. Posisi narator pada penceritaan sebagai pengamat dan sudut pandang yang digunakan berasal dari para tokoh, serta waktu penceritaan berbentuk campuran (lampau dan saat ini/sekarang), narator dikatakan berada di tingkat kedua dalam narasi.

Dari beberapa penelitian di atas dalam penerapan objek material dan formal yang sama dan tentunya penelusuran lebih lanjut, hingga kini kami belum menemukan penelitian yang menggunakan cerpen SSuP karya SGA dengan analisis naratologi Gerard Genette. Oleh karena itu, peluangnya masih besar untuk menggunakan cerpen SSuP sebagai penelitian kami dengan mengaplikasikan konsep naratologi Gerard Genette. Fokus penelitian kami mengarah pada suara naratif (voice) sebagai bagian kelima dari kategori struktur naratif yang dibagi menjadi time of narrating, person, dan narrative levels.

Landasan Teori

Secara tegas, Duyfhuizen (1985, 1) menyebutkan bahwa semua novel epistolary selalu berisi narasi ganda: narasi peristiwa yang disampaikan lewat surat dan narasi-narasi surat yang melaporkan peristiwa. Pada konteks cerpen SSuP, narasi ganda yang dimaksud berupa: narasi peristiwa yang terjadi pada Sukab dan narasi-narasi surat yang melaporkan peristiwa terkait.

Kedua narasi tersebut berkelindan di dalam cerpen sehingga menyulitkan pembaca menentukan mana yang termasuk narasi peristiwa dan mana yang termasuk narasi surat karena cerpen tersebut bertubuh surat, seolah-olah hanya bernarasi satu. Sebagaimana surat pada umumnya, cerpen SSuP dialamatkan ke seorang penerima, Alina, sekaligus juga menempatkan seluruh pembaca sebagai Alina, sebagai individu yang membaca surat dari Sukab. Narasi ganda (Duyfhuizen 1985, 1) ini diproduksi dalam masyarakat tekstual yang diciptakan untuk pembaca melalui korespondensi pribadi para anggotanya. Dengan kata lain, seluruh pembaca merasa dekat seolah-olah surat itu ditujukan untuk mereka secara pribadi. Kesulitan dalam menentukan narasi peristiwa dan/atau narasi surat tentunya akan mengaburkan suara naratif (voice) dalam penarasian karena kedua narasi saling berkelindan.

Narasi ganda tersebut – yang berisi narasi peristiwa dan narasi surat – jika hendak diurai lebih lanjut bisa menggunakan empat mode momen bercerita (time of the narrating)[2]. Genette membaginya menjadi empat: 1) subsequent, 2) prior, 3) simultaneous, 4) interpolated.

Time of Narrating

Mode pertama, subsequent (Genette 1980, 220)adalah mode penceritaan dengan penggunaan past tense (penunjuk waktu masa lampau atau telah terjadi), yang mendominasi narasi yang diproduksi hingga hari ini, meski kadangkala tanpa menunjukkan interval waktu yang memisahkan momen penceritaan dengan momen cerita. Rimmon-Kenan (2002, 92) berpendapat sama bahwa penceritaan tersebut berupa peristiwa yang telah terjadi (ulterior narration). Dengan kata lain, subsequent berurusan dengan peristiwa yang telah terjadi di masa lalu namun masih terkait dengan masa kini, bukan peristiwa yang berlangsung di masa lalu. Jika narator menceritakan peristiwa yang berlangsung di masa lalu tanpa terkait dengan masa kini, maka bisa tergelincir ke mode simultaneous.

Mode kedua, prior (Genette 1980, 220) bersifat prediktif dalam kaitannya dengan kejadian langsung yang diceritakan tetapi tidak berkaitan dengan kejadian terakhir. Rimmon-Kenan (2002, 93) menyebutnya dengan anterior narration, yang pada umumnya menggunakan future tense (penunjuk waktu masa mendatang atau akan terjadi), namun ada juga yang menggunakan present tense (penunjuk waktu saat ini), serta cenderung muncul pada narasi dalam narasi berbentuk ramalan, kutukan, atau mimpi atau lamunan tokoh fiksi[3]. Dengan kata lain, prior tidak hanya sebatas prediksi atau potongan cerita di masa depan yang dibawa ke penceritaan ‘saat ini’, namun juga berurusan dengan cerita yang diinginkan oleh narator atau tokoh itu sendiri, bisa berupa mimpi atau keinginan.

Mode ketiga, simultaneous (Genette 1980, 218)berlangsung secara serentak, baik cerita maupun penceritaan, sehingga menghilangkan segala jenis gangguan atau permainan cerita yang sifatnya sementara. Segala jenis gangguan yang dihilangkan tersebut bisa berupa prolepsis atau analepsis[4]. Rimmon-Kenan (2002, 93) mencontohkan dengan laporan kejadian (pada berita) atau penulisan buku harian. Dengan kata lain, simultaneous berurusan dengan cerita dan penceritaan yang berjalan serentak atau berlangsung saat itu juga. Kadang kala ada cerita yang berurusan dengan apa yang sedang terjadi di masa lalu, alih-alih masuk ke dalam mode subsequent, jenis tersebut bisa digolongkan ke mode simultaneous. Hal ini dikarenakan mode yang sedang terjadi di masa lalu tidak menyambung ke peristiwa ‘saat ini’, tapi yang dilihat adalah berlangsungnya peristiwa tersebut, terlebih tanpa adanya prolepsis dan analepsis yang mengikuti atau mendahuluinya.

Mode keempat, interpolated (Genette 1980, 217)adalah mode yang paling kompleks: karena melibatkan sebuah penceritaan (narrating) dengan beberapa kejadian, dan mulai dari cerita dan penceritaan dapat terikat sedemikian rupa sehingga yang terakhir (baik cerita dan penceritaan) dapat berpengaruh terhadap yang pertama. Rimmon-Kenan (2002, 93) memakai istilah ‘intercalated’, yakni ketika momen bercerita dan bertindak tidak bersamaan namun saling mengikuti, berselang-seling, secara bergantian. Mereka sepakat bahwa mode ini banyak ditemukan pada novel epistolary, yang mana surat bisa menjadi media narasi sekaligus berisi plot. Pada konteks novel epistolary, narator pada saat yang sama bisa menjadi hero (tokoh utama) sekaligus menjadi orang lain: pada peristiwa ‘hari ini’ yang telah berlalu di masa lampau, dan ‘sudut pandang’ mungkin telah dimodifikasi setelahnya; perasaan malam hari atau hari berikutnya sepenuhnya hadir, dan di sini fokalisasi[5] melalui narator ada di waktu yang sama dengan fokalisasi melalui hero (Genette 1980, 218). Mode keempat ini menjadi semacam bingkai atau penanda bahwa prosa – dikatakan prosa agar cerpen dan novel turut masuk ke dalam wilayah batasan tersebut – berbentuk epistolary. Hal inilah yang juga didapati pada cerpen SSuP. Selanjutnya, membahas mengenai person dan narrative level yang masih erat kaitannya dengan time of narrating.

Person

Aspek person berkaitan dengan siapa yang berkisah dalam cerita tersebut. Dalam hal ini, Genette (1980, 244-245) membagi dua tipe narator, yaitu heterodigetik dan homodigetik.

- Narator heterodigetik merupakan jenis naratif yang naratornya tidak hadir dalam cerita yang dikisahkannya.

- Narator homodigetik merupakan naratif yang naratornya hadir sebagai tokoh dalam cerita yang dikisahkannya. Jika narator homodigetik menjadi tokoh utama atau tokoh protagonis dalam cerita, ia disebut sebagai narator autodigetik.

Dengan kata lain, person berhubungan dengan keterlibatan narator di dalam cerita, apakah narator hadir di dalam cerita atau tidak (hanya sekadar menceritakan tanpa hadir sebagai tokoh). Kehadiran narator tersebut berupa turut mengalami peristiwa dengan menjadi salah satu tokoh, terutama protagonis. Posisi narator ini penting untuk diketahui sehingga selanjutnya bisa ditinjau level narator berapa di tingkat mana, apakah berada di atas cerita atau di dalam cerita, yang dibahas di narrative level.

Narrative Level

Aspek tingkat naratif (narrative level) berkaitan dengan dari mana narator mengisahkan ceritanya. Genette (1980, 248) melihat hubungan antara tingkat naratif (ekstradigetik atau intradigetik) dengan tipe narator (heterodigetik atau homodigetik), ke dalam empat tipe dasar status narator.

- Narator ekstradigetik-heterodigetik, yaitu narator di tingkat pertama yang bercerita, namun ia sendiri tidak hadir dalam ceritanya.

- Narator ekstradigetik-homodigetik, yaitu narator di tingkat pertama yang menceritakan kisahnya sendiri.

- Narator intradigetik-heterodigetik, yaitu seorang narator dalam derajat kedua yang menceritakan kisah-kisahnya, namun ia tidak hadir dalam ceritanya.

- Narator intradigetik-homodigetik, yaitu narator dalam derajat kedua yang menceritakan kisahnya sendiri.

Aspek tingkat naratif (narrative level) berkaitan dengan dari mana narator mengisahkan ceritanya. Genette (1980, 248) melihat hubungan antara tingkat naratif (ekstradigetik atau intradigetik) dengan tipe narator (heterodigetik atau homodigetik), ke dalam empat tipe dasar status narator.

Metode Penelitian

Karena pembahasan ini berfokus pada karya sastra itu sendiri, mengesampingkan segi pengarang, maka digunakan pendekatan strukturalis. Pendekatan ini (Faruk 2012, 66) bertujuan untuk menemukan sistem sastra yang juga bersifat abstrak, kolektif, terbatas, dan stabil. Sistem sastra tersebut juga termasuk di dalamnya unsur bagaimana cara bercerita yang dikemas rapi pada empat tipe momen bercerita. Cara menghasilkan temuan ini juga nantinya bisa diterapkan di karya sastra lainnya. Karena menggunakan pendekatan strukturalis, yang mana fokus utamanya adalah meninjau struktur cerpen, maka untuk memudahkan dalam menganalisis, telah diberi nomor pada cerpen SSuP yang menandakan paragraf ke berapa kutipan tersebut muncul, alih-alih halaman buku yang memuat cerpen tersebut.

Untuk menentukan empat tipe momen bercerita, diperlukan pembacaan yang berulang-ulang untuk mengetahui bagian mana pada cerpen SSuP yang termasuk ke dalam tipe mana. Hal ini dikarenakan antar tiap tipe tidak begitu kentara sehingga bisa mengecohkan untuk pemilahannya. Oleh sebab itu, perhatian utama adalah pada tiap kata yang merujuk pada penanda waktu yang terkait dengan empat tipe tersebut.

Pembahasan

Empat Momen Bercerita

Tipe pertama, subsequent, ditandai dengan menggunakan past tense (penunjuk waktu masa lalu). Pembacaan pada cerpen berbahasa Indonesia membutuhkan kecermatan karena pola gramatikal dalam bahasa Indonesia tidak membedakan verba yang terjadi pada masa lalu dan masa kini. Begitu juga pada cerpen SSuP, penunjuk waktu itu tidak begitu terlihat, namun jika dicermati lebih lanjut, akan didapatkan penunjuk waktu masa lalu meski penunjuk waktu tampak bahkan hanya satu kata.

Kesulitan lainnya adalah subsequent tidak hanya sekadar terjadi di masa lalu, namun narator bercerita di masa ‘kini’[6] tentang peristiwa yang terjadi di masa lalu. Perbedaannya dengan simultaneous adalah pada subsequent, narator berada di masa ‘kini’ kemudian menceritakan masa ‘lalu’-nya, sedangkan pada simultaneous, narator menempatkan narasinya bahwa peristiwa ‘sedang’ berlangsung di masa lalu tanpa menunjukkan dirinya berada di masa ‘kini’. Untuk mempermudah, berikut ilustrasi peristiwa tentang pembeda subsequent dan simultaneous.

Contoh:

- Aku hari ini tidak mandi karena kemarin aku sakit. (subsequent)

- Aku sedang sakit karena kelelahan bekerja. (simultaneous)

Kalimat pertama tergolong ke dalam subsequent karena ada pengait antara peristiwa masa kini ‘hari ini’ dengan masa lalu ‘kemarin’. Dengan pengait masa lalu tersebut, bisa digolongkan ke dalam subsequent. Kalimat kedua adalah kelanjutan dari kalimat pertama. Meski kalimat kedua termasuk masa lalu, alih-alih dimasukkan ke dalam subsequent, kalimat kedua justru bisa digolongkan ke dalam simultaneous karena sedang terjadi (continuous) di masa lalu, selain juga tidak ada pengait ke masa kini. Dengan kata lain, simultaneous bisa berada di dalam wilayah subsequent.

Untuk temuan subsequent pada cerpen SSuP, bisa dilihat pada kutipan berikut.

Sore itu aku duduk seorang diri di tepi pantai, memandang dunia yang terdiri dari waktu. (Ajidarma 2014, para. 6)

Penunjuk waktu ‘sore itu’ mengesankan bahwa kata keterangan ‘sore itu’ terjadi di masa lalu. Pronomina ‘itu’ jelas berfungsi sebagai pengait dengan masa kini, narator bercerita di masa kini – yang dilesapkan penunjuk waktunya – bahwa peristiwa terjadi di masa lalu. Jika narator bercerita dengan mengatakan ‘sore ini’ itu jelas terjadi di masa kini, namun dengan mengatakan ‘sore itu’ cukup sebagai penunjuk waktu masa lalu.

Selebihnya, karena pengait dari masa kini ke masa lalu hanya ditemukan sekali, maka bagian lain bisa masuk ke dalam tiga tipe sisanya. Hal ini disebabkan bagian subsequent yang lain bisa dimasukkan ke dalam tipe simultaneous karena bagian tersebut cenderung berkisah tentang apa yang sedang berjadi di saat itu (di masa lalu), bukan hanya berfokus pada masa lalu.

Tipe kedua, prior, ditandai dengan penggunaan future tense (penunjuk waktu masa depan). Peristiwa yang terjadi di masa depan bukan hanya terbatas pada peristiwa riil yang akan terjadi, namun juga bisa berupa peristiwa yang diharapkan atau berupa lamunan. Penunjuk tipe ini bisa berupa modalitas (akan, ingin, dlsb), waktu masa depan (nanti, besok, lusa, dlsb), atau pengandaian (bagaikan, jika, seolah-olah, mungkin, dlsb) yang akan atau kemungkinan terjadi di masa depan. Penunjuk tersebut juga berfungsi sebagai pengait dengan peristiwa masa kini.

Hal tersebut terlihat pada kutipan di bawah ini dengan penanda ‘bagaikan’, ‘mungkin’, dan dipertegaskan lagi pada ‘kemungkinan yang entah kapan menjadi kenyataan’. Hal tersebut menunjukkan impian narator[7] – yang juga sebagai tokoh ‘aku’ – di masa mendatang terhadap tokoh ‘kamu’ yang merujuk pada Alina. Begitu juga penanda berupa modalitas ‘ingin’, menunjukkan bahwa adanya keinginan atau harapan ke depan oleh tokoh ‘aku’ kepada tokoh ‘kamu’. Berikut kutipannya.

… bagaikan impian selalu saja membuat aku mengangankan segala hal yang paling mungkin kulakukan bersamamu meski aku tahu semua itu akan tetap tinggal sebagai kemungkinan yang entah kapan menjadi kenyataan. (Ajidarma 2014, para. 2)

… aku ingin memberikan sesuatu yang lebih dari sekadar kata-kata. (Ajidarma 2014, para. 3)

Aku ingin kamu mendapatkan apa yang kulihat pertama kali: senja dalam arti yang sebenarnya — bukan semacam senja yang ada di gorong-gorong itu. (Ajidarma 2014, para. 32)

Berbeda dengan kutipan sebelumnya, kutipan berikut narator atau tokoh ‘aku’ menggunakan impian tokoh ‘kamu’ yang juga sebenarnya termasuk impian tokoh ‘aku’ dengan menunjukkan ‘kita’, impian bersama. Walaupun begitu, baik impian dari tokoh ‘aku’ maupun tokoh ’kamu’, tetap bisa digolongkan ke prior karena mengangankan sesuatu di masa mendatang. Yang menarik di sini adalah menggunakan penunjuk waktu ‘kini’. Meski disebutkan ‘kini’, alih-alih terjadi di masa kini, justru ‘kini’ sebagai penunjuk waktu masa depan bahwa setelah surat dikirimkan, senja itu juga telah sampai kepada Alina. Berikut kutipannya.

Aku tahu kamu akan menyukainya karena aku tahu itulah senja yang selalu kamu bayangkan untuk kita. Aku tahu kamu selalu membayangkan hari libur yang panjang, perjalanan yang jauh, dan barangkali sepasang kursi malas pada sepotong senja di sebuah pantai … berangan-angan sambil bertanya-tanya apakah semua ini memang benar-benar telah terjadi. Kini senja itu bisa kamu bawa ke mana-mana. (Ajidarma 2014, para. 8)

Kutipan berikut lebih monologis, yakni tokoh ‘aku’ berbicara sendiri dalam lamunannya, tidak ada penanda dia sedang berdialog secara imajiner dengan tokoh ‘kamu’ karena tidak menyebutkan nama ‘Alina’. Tokoh ‘aku’ bermonolog tentang kejadian yang kemungkinan terjadi ‘besok’. Selain itu, narator juga menarasikan suatu kejadian yang tidak bakal ada di masa depan, hanya sebatas pada lamunannya belaka, perihal ‘sudah waktunya’ ada pedagang asongan yang menjajakan senja. Berikut kutipannya.

Apa tidak bisa menunggu sampai besok? Bagaimana kalau setiap orang mengambil senja untuk pacarnya masing-masing? Barangkali memang sudah waktunya dibuat senja tiruan yang bisa dijual di toko-toko, dikemas dalam kantong plastik dan dijual di kaki lima. Sudah waktunya senja diproduksi besar-besaran supaya bisa dijual anak-anak pedagang asongan di perempatan jalan. ’’Senja! Senja! Cuma seribu tiga!” (Ajidarma 2014, para. 13)

Seturut dengan sebelumnya, ada bayangan tentang masa depan. Alih-alih peristiwa itu terjadi akan di kemudian hari, justru hanya sebatas peristiwa imajiner yang sifatnya distopia[8]. Begitu juga kutipan selanjutnya yang mengadaikan kehadiran dinosaurus untuk menikmati senja, meski semua orang tahu bahwa dinosaurus sudah punah. Berikut kutipannya.

Pada masa yang akan datang orang-orang tua akan bercerita pada cucunya tentang kenapa gorong-gorong menjadi gelap. Mereka akan berkisah bahwa sebenarnya ada alam lain di bawah gorong-gorong dengan matahari dan rembulannya sendiri, namun semua itu tiada lagi karena seseorang telah mengambil senja untuk menggantikan senja lain di atas bumi. Orang-orang tua itu juga akan bercerita bahwa senja di atas bumi yang asli telah dipotong dan diberikan oleh seseorang kepada pacarnya. (Ajidarma 2014, para. 32)

Untuk apa senja yang bisa membuat seseorang kepingin jatuh cinta itu jika tak ada seekor dinosaurus pun menikmatinya? (Ajidarma 2014, para. 27)

Dari temuan mode bercerita prior tersebut, bisa dikatakan bahwa cerpen SSuP cenderung menggunakan prior yang berhubungan dengan lamunan tokoh ‘aku’ terkait peristiwa masa mendatang, meski peristiwa tersebut tidak mungkin terjadi.

Tipe ketiga, simultaneous, ditandai dengan penggunaan continuous tense (penunjuk waktu sedang terjadi), baik berupa present (masa kini) maupun past (masa lalu). Seperti yang telah dijelaskan di bagian tipe subsequent, simultaneous menjelaskan peristiwa yang sedang terjadi, dengan penceritaan dan cerita berjalan serentak. Selain itu, syarat lainnya adalah peristiwa tidak disisipi analepsis maupun prolepsis yang mengganggu jalannya penceritaan maupun cerita. Oleh sebab itu, tipe simultaneous ini cenderung bersifat pelaporan – seperti halnya pada berita – terhadap peristiwa yang sedang terjadi.

Pada kasus cerpen SSuP, gejala simultaneous tampak mulai paragraf ke-6 hingga paragraf ke-32. Meski begitu, simultaneous tidak berjalan secara utuh pada paragraf yang tertera karena sebagian paragraf diawali oleh interpolated maupun suara narator[9] yang mengomentari penceritaan maupun peristiwa. Suara narator tersebut terpisah menjadi kalimat tersendiri sehingga tidak mengganggu penceritaan maupun cerita yang terjadi pada simultaneous.

Temuan simultaneous pada cerpen SSuP bisa dilihat pada kutipan berikut dengan tanda elipsis untuk menyingkat kutipan.

Di tepi pantai … dan langit tetap saja ungu dan angin tetap saja lembab dan basah dan pasir tetap saja hangat ketika kususupkan kakiku ke dalamnya. (Ajidarma 2014, para. 6)

Kemudian tiba-tiba senja dan cahaya gemetar. Keindahan berkutat melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu.… Maka kupotong senja itu sebelum terlambat, kukerat pada empat sisi lantas kumasukkan ke dalam saku. Dengan begitu keindahan itu bisa abadi dan aku bisa memberikannya padamu. (Ajidarma 2014, para. 7)

Setelah itu aku berjalan pulang dengan perasaan senang.…Ketika aku meninggalkan pantai itu, kulihat orang-orang datang berbondong-bondong. Ternyata mereka menjadi gempar karena senja telah hilang. Kulihat cakrawala itu berlubang sebesar kartu pos. (Ajidarma 2014, para. 8)

Aku telah sampai ke mobil ketika di antara kerumunan itu kulihat seseorang menunjuk-nunjuk ke arahku. ”Dia yang mengambil senja itu! Saya lihat dia mengambil senja itu!” Kulihat orang-orang itu melangkah ke arahku. Melihat gelagat itu aku segera masuk mobil dan tancap gas. (Ajidarma 2014, para. 10)

’’Catat nomernya! Catat nomernya!” (Ajidarma 2014, para. 11)

Aku melejit ke jalan raya. Kukebut mobilku tanpa perasaan panik.… Cahaya senja yang keemasan itu berbinar-binar di dalam saku. Aku merasa cemas karena meskipun kaca mobilku gelap tapi cahaya senja tentu cukup terang dilihat dari luar. Dan ternyata cahaya senja itu memang menembus segenap celah dalam mobilku, sehingga mobilku itu meluncur dengan nyala cemerlang ke aspal maupun ke angkasa. (Ajidarma 2014, para. 12)

Dari radio yang kusetel aku tahu, berita tentang hilangnya senja telah tersebar ke mana-mana. Dari televisi dalam mobil bahkan kulihat potretku sudah terpampang. (Ajidarma 2014, para. 13)

Di jalan tol mobilku melaju masuk kota. Aku harus hati-hati karena semua orang mencariku. Sirene mobil polisi meraung di mana-mana. Cahaya kota yang tetap gemilang tanpa senja membuat cahaya keemasan dari dalam mobilku tidak terlalu kentara. (Ajidarma 2014, para. 14)

Sirene polisi mendekat dari belakang. Dengan pengeras suara polisi itu memberi peringatan. (Ajidarma 2014, para. 15)

’’Pengemudi mobil Porsche abu-abu metalik nomor SG 19658 A harap berhenti. Ini polisi. Anda ditahan karena dituduh telah membawa senja. Meskipun tak ada peraturan yang melarangnya, tapi berdasarkan…” (Ajidarma 2014, para. 16)

Aku tidak sudi mendengarnya lebih lama lagi. Jadi kulibas dia sampai terpental keluar pagar di tepi jalan. Kutancap gas dan menyelip-nyelip dengan lincah di jalanan. Dalam waktu singkat kota sudah penuh raungan sirene polisi. Terjadi kejar-kejaran yang seru. (Ajidarma 2014, para. 17)

Satu mobil terlempar di jalan layang, satu mobil lain tersesat di sebuah kampung, dan satu mobil lagi terguling-guling menabrak truk dan meledak lantas terbakar. Masih ada dua polisi bersepeda motor mengejarku. Ini soal kecil. Mereka tak pernah bisa mendahuluiku, dan setelah kejar-kejaran beberapa lama, mereka kehabisan bensin dan pengendaranya cuma bisa memaki-maki. Kulihat senja dalam saku bajuku. (Ajidarma 2014, para. 18)

Di segenap sudut kota mereka telah siap siaga. Bahkan aku tak bisa membeli makanan untuk mengisi perutku. Bahkan di langit tanpa senja helikopter mereka menyorotkan lampu ke setiap celah gedung bertingkat. Aku tersudut dan akhirnya nyaris tertangkap, kalau saja tidak ada gorong-gorong yang terbuka. (Ajidarma 2014, para. 19)

Mobilku sudah kutinggal ketika memasuki daerah kumuh itu. Aku berlari di antara gudang, rumah tua, tiang serta temali. Terjatuh di atas sampah, merayapi tangga-tangga reyot, sampai seorang gelandangan menuntunku ke suatu tempat yang tak akan pernah kulupakan dalam hidupku. (Ajidarma 2014, para. 20)

’’Masuklah,” katanya tenang, ”di situ kamu aman.” (Ajidarma 2014, para. 21)

Ia menunjuk gorong-gorong yang terbuka itu.… Kutengok ke bawah. Kulihat kelelawar bergantungan. Aku ragu-ragu. Namun deru helikopter dengan lampu sorotnya yang mencari-cari itu melenyapkan keraguanku. (Ajidarma 2014, para. 22)

’’Masuklah, kamu tidak punya pilihan lain.” (Ajidarma 2014, para. 23)

Dan gelandangan itu mendorongku. Aku terjerembab jatuh. … Gorong-gorong itu segera tertutup dan kudengar gelandangan itu merebahkan diri di atasnya. Lampu sorot helikopter menembus celah gorong-gorong tapi tak cukup untuk melihatku. Kuraba senja dalam kantongku, cahayanya yang merah keemas-emasan membuat aku bisa melihat dalam kegelapan. Aku melangkah dalam gorong-gorong yang rupanya cukup tinggi juga. Kusibakkan kelelawar-kelelawar bergantungan yang entah mati entah hidup itu. Kulihat cahaya putih di ujung gorong-gorong.… Di tempat yang kering kulihat anak-anak gelandangan duduk-duduk maupun tidur-tiduran, mereka berserakan memeluk rebana dengan mata yang tidak memancarkan kebahagiaan. Aku berjalan terus melangkahi mereka dan mencoba bertahan. (Ajidarma 2014, para. 24)

Di ujung gorong-gorong, di tempat cahaya putih itu, ada tangga menurun ke bawah. Kuikuti tangga itu. Cahaya semakin terang dan semakin benderang. (Ajidarma 2014, para. 25)

Aku berjalan ke tepi pantai. Tenggelam dalam guyuran alam yang perawan. (Ajidarma 2014, para. 26)

Sambil duduk di tepi pantai aku berpikir-pikir. Untuk apakah semua ini kalau tidak ada yang menyaksikannya? Setelah berjalan ke sana kemari aku tahu kalau dunia dalam gorong-gorong ini kosong melompong.…Sementara di atas sana orang-orang ribut kehilangan senja…[10] (Ajidarma 2014, para. 27)

Kukerat dengan pisau Swiss yang selalu kubawa, pada empat sisinya, sehingga pada cakrawala itu terbentuk lubang sebesar kartu pos. Dengan dua senja di saku kiri dan kanan aku melangkah pulang. Bumi berhenti beredar di belakangku, menjadi kegelapan yang basah dan bacin. Aku mendaki tangga kembali menuju gorong-gorong bumiku yang terkasih. (Ajidarma 2014, para. 28)

Sampai di atas, setelah melewati kelelawar bergelantungan, anak-anak gelandangan berkaparan, dan air setinggi lutut, kulihat polisi-polisi berhelikopter sudah pergi. Gelandangan yang menolongku sedang tiduran di bawah tiang listrik sambil meniup saksofon. (Ajidarma 2014, para. 29)

Aku berjalan mencari mobilku. Masih terparkir dengan baik di supermarket. Tampaknya bahkan baru saja dicuci. Sambil mengunyah pizza segera kukebut mobilku menuju ke pantai. Dengan dua senja di saku kiri dan kanan, lengkap dengan matahari, laut, pantai, dan cahaya keemasannya masing-masing, mobilku bagai memancarkan cahaya Ilahi. Sepanjang jalan layang, sepanjang jalan tol kutancap gas dengan kecepatan penuh…[11] (Ajidarma 2014, para. 30)

Kupasang senja yang dari gorong-gorong pada lubang sebesar kartu pos itu, dan ternyata pas. Lantas kukirimkan senja yang ”asli” ini untukmu, lewat pos. (Ajidarma 2014, para. 32)

Dari temuan mode bercerita simultaneous tersebut, bisa dikatakan bahwa cerpen SSuP menggunakan mode simultaneous untuk menceritakan berlangsungnya peristiwa pencurian senja, mulai dari mendapati senja yang indah, memotong senja, diburu polisi, masuk gorong-gorong, hingga memasang senja ke dalam kartu pos lalu mengirimkan kepada tokoh ‘kamu’ (Alina).

Terakhir, tipe keempat, interpolated, ditandai dengan menceritakan peristiwa masa lalu dan memicu peristiwa mendatang. Dengan kata lain, interpolated adalah kombinasi dari subsequent dan prior. Lebih lanjut, Rimmon-Kenan (2002, 93) mengatakan bahwa pada prinsipnya narasi memiliki durasi (waktu yang diperlukan untuk menarasikan sesuatu), namun kebanyakan karya sastra – terutama pada karya berbentuk epistolary – mengabaikan durasi sehingga seolah-olah narasi terjadi seketika. Selain berkelindannya peristiwa masa lalu dan peristiwa masa depan, juga bisa dilihat pada narator yang sekaligus, saat itu juga, menjadi tokoh utama. Penanda ini tampak pada sapaan kepada penerima surat. Penulis surat tergolong narator karena narasi diproduksi olehnya, juga sekaligus berdialog lewat sapaan yang menempatkan narator sebagai tokoh utama.

Pada kasus cerpen SSuP, penanda terhadap gejala momen interpolated mudah terlihat dengan adanya sapaan kepada penerima surat (Alina). Sapaan yang muncul di beberapa awal paragraf tersebut menunjukkan berkelindannya peristiwa masa lalu (saat surat ditulis) dan memicu peristiwa mendatang (berhubungan dengan senja yang dikirimkan). Meski terkesan tumpang-tindih dengan wilayah subsequent dan prior, namun penandanya cukup jelas, yakni narator berdialog dengan tokoh Alina lewat surat. Berikut kutipannya yang disusun berdasarkan kemunculannya secara urut.

Alina tercinta, (Ajidarma 2014, para. 1)

Bersama surat ini kukirimkan padamu sepotong senja—dengan angin, debur ombak, matahari terbenam, dan cahaya keemasan. Apakah kamu menerimanya dalam keadaan lengkap? (Ajidarma 2014, para. 2)

Kukirimkan sepotong senja ini untukmu Alina, dalam amplop yang tertutup rapat, dari jauh…. Sudah terlalu banyak kata di dunia ini Alina, dan kata-kata, ternyata, tidak mengubah apa-apa. Aku tidak akan menambah kata-kata yang sudah tak terhitung jumlahnya dalam sejarah kebudayaan manusia Alina. Untuk apa? … Itulah dunia kita Alina. (Ajidarma 2014, para. 3)

Kukirimkan sepotong senja untukmu Alina, bukan kata-kata cinta. Kukirimkan padamu sepotong senja yang lembut dengan langit kemerah-merahan yang nyata dan betul-betul ada dalam keadaan yang sama seperti ketika aku mengambilnya saat matahari hampir tenggelam ke balik cakrawala. (Ajidarma 2014, para. 4)

Alina yang manis, Alina yang sendu, (Ajidarma 2014, para. 5)

Akan kuceritakan padamu bagaimana aku mendapatkan senja itu untukmu. (Ajidarma 2014, para. 6)

Alina sayang, (Ajidarma 2014, para. 9)

Semua ini telah terjadi dan kejadiannya akan tetap seperti itu. (Ajidarma 2014, para. 10)

Aku sudah berniat memberikan senja itu untukmu dan hanya untukmu saja, Alina. Tak seorang pun boleh mengambilnya dariku. (Ajidarma 2014, para. 12)

Hanya padamulah senja ini kuserahkan Alina. (Ajidarma 2014, para. 18)

Tapi Alina, polisi ternyata tidak sekonyol yang kusangka. (Ajidarma 2014, para. 19)

Betapa pun ini lebih baik daripada aku harus menyerahkan senja Alina. (Ajidarma 2014, para. 24)

Astaga. Kamu boleh tidak percaya Alina, tapi kamu akan terus membacanya. Tangga itu menuju ke mulut sebuah gua, dan tahukah kamu ketika aku keluar dari gua itu aku ada di mana? Di tempat yang persis sama dengan tempat di mana aku mengambil senja itu untukmu Alina. (Ajidarma 2014, para. 25)

Aku sering malu sendiri melihat semua itu Alina, apakah semua itu mungkin diterjemahkan dalam bahasa? (Ajidarma 2014, para. 26)

Aku tak habis pikir Alina, alam seperti ini dibuat untuk apa? (Ajidarma 2014, para. 27)

Jadi, begitulah Alina, kuambil juga senja itu. (Ajidarma 2014, para. 28)

Alina kekasihku, pacarku, wanitaku, (Ajidarma 2014, para. 31)

Kamu pasti sudah tahu apa yang terjadi kemudian.… Kini gorong-gorong itu betul-betul menjadi gelap Alina. (Ajidarma 2014, para. 32)

Alina yang manis, paling manis, dan akan selalu manis, (Ajidarma 2014, para. 33)

Terimalah sepotong senja itu, hanya untukmu, dari seseorang yang ingin membahagiakanmu. Awas, hati-hati dengan lautan dan matahari itu, salah-salah cahayanya membakar langit dan kalau tumpah airnya bisa membanjiri permukaan bumi. (Ajidarma 2014, para. 34)

Dengan ini kukirimkan pula kerinduanku padamu, dengan cium, peluk, dan bisikan terhangat, dari sebuah tempat yang paling sunyi di dunia. (Ajidarma 2014, para. 35)

Dari temuan mode bercerita interpolated tersebut, bisa dikatakan bahwa cerpen SSuP menggunakan mode interpolated untuk berdialog dengan tokoh ‘kamu’ (Alina) dengan disertai kelindan antara masa lalu dan memicu peristiwa yang akan terjadi. Mode ini juga berperan penting terhadap konstruksi cerpen epistolary seperti pada Sepotong Senja untuk Pacarku.

Person

Cerita pada cerpen SSuP menggunakan tipe narator homodigetik artinya narator hadir dalam narasi yang dibangunnya atau mengalami apa yang dia ceritakan. Narator menceritakan peristiwa yang terjadi padanya melalui peristiwa yang dialami tokoh ‘aku’ atau lebih tepatnya narator berada di dalam narasi itu sendiri. Berikut beberapa contoh data yang terdapat dalam cerpen SSuP:

Alina tercinta, Bersama surat ini kukirimkan padamu sepotong senja dengan angin, debur ombak, matahari terbenam, dan cahaya keemasan. Apakah kamu menerimanya dalam keadaan lengkap?

Kukirimkan sepotong senja ini untukmu Alina, dalam amplop yang tertutup rapat, dari jauh, karena aku ingin memberikan sesuatu yang lebih dari sekadar kata-kata. (Ajidarma 2016, para. 2)

Berdasarkan pembagian tipe narator yang ditawarkan Genette terhadap cerita/narasi, pada akhirnya pembacaan mengenai cerpen SSuP lebih cenderung memperlihatkan narator menggunakan tipe homodigetik yang memposisikan narator sebagai tokoh ‘aku’ dalam hal ini Sukab itu sendiri. Keterlibatan narator sebagai tokoh utama sejalan dengan pandangan Genette menyebutnya dengan istilah autodigetik.

Di samping penggunaan sudut pandang persona pertama tunggal pada tokoh ‘aku’ membuat pembaca tidak hanya merasakan hadir ataupun hidup di dalam narasi, tetapi juga menjelaskan tipe narator yang menjadikannya hadir dalam cerita. Yang bercerita dalam narasi ini adalah narator sendiri dengan menggunakan teknik autodigetik dengan menggambarkan peristiwa yang dialami tokoh ‘aku’ bukan tokoh-tokoh lain membuat posisi narator berada di dalam narasi sehingga ia menceritakan peristiwa yang dialami dirinya sendiri untuk didengarkan Alina. Kalimat “karena aku ingin memberikan sesuatu yang lebih dari sekedar kata-kata” diucapkan tokoh ‘aku’ dengan penuh kemurnian terbukti pada peristiwa panjang di balik “sepotong senja itu”.

Keterangan selanjutnya mengenai tipe narator yang autodigetik terlihat pada kutipan data berikut.

Kulihat orang-orang itu melangkah ke arahku. Melihat gelagat itu aku segera masuk mobil dan tancap gas. (Ajidarma 2014, para. 10)

“Catat nomernya! Catat nomernya!” (Ajidarma 2014, para. 11)

Aku melejit ke jalan raya. Kukebut mobilku tanpa perasaan panik. Aku sudah berniat memberikan senja itu untukmu dan hanya untukmu saja, Alina. (Ajidarma 2014, para. 12)

Sirene polisi mendekat dari belakang. Dengan pengeras suara polisi itu memberi peringatan. “Pengemudi mobil Porsche abu-abu metalik nomor SG 19658 A harap berhenti. Ini polisi. Anda ditahan karena dituduh telah membawa senja. (Ajidarma 2014, para. 15)

Pada data kutipan di atas narator mencoba menceritakan keadaan di mana ia melihat orang-orang melangkah ke arahnya dalam pandangan tokoh ‘aku’. Pandangan tokoh ‘aku’ sama dengan apa yang dipandang narator, tetapi narator tidak dapat melihat apa yang benar-benar dipandang orang-orang. Narator hanya mengetahui apa yang dipandang tokoh ‘aku’, pikiran dan perasaan tokoh ‘aku’. Posisi narator sejajar dengan karakter dalam keadaan ini, seperti penjelasan di atas bahwa narator menggunakan tipe autodigetik sebagai bentuk keterlibatannya di sepanjang teks penceritaan.

Ia melihat orang-orang itu melangkah ke arahnya, mendengar mereka berkata “catat nomernya! Catat nomernya!”, suara sirene polisi serta peringatan polisi “Pengemudi mobil Porsche abu-abu metalik nomor SG 19658 A harap berhenti”, semua itu seolah apa yang dialami narator. Singkatnya, narator berada di dalam cerita walau terkadang sangat sukar menentukan keterlibatannya tetapi bukti yang menunjukkan aspek person bertipe autodigetik terlihat begitu jelas di sepanjang penceritaan. Pembuktian itu seperti penggunaan sudut pandang persona satu tunggal, fokus penceritaan, harapan, peristiwa semua tertuju pada tokoh ‘aku’ sehingga menjadikannya bertipe autodigetik. Keterlibatan narator juga bisa kita lihat pada data kutipan berikut.

“Masuklah, kamu tidak punya pilihan lain.” Dan gelandangan itu mendorongku. Aku terjerembab jatuh. Bau busuknya bukan main. Gorong-gorong itu segera tertutup dan kudengar gelandangan itu merebahkan diri di atasnya. Lampu sorot helikopter menembus celah gorong-gorong tapi tak cukup untuk melihatku. Kuraba senja dalam kantongku, cahayanya yang merah keemas-emasan membuat aku bisa melihat dalam kegelapan. (Ajidarma 2014, para. 23)

Pada data kutipan di atas terlihat tokoh ‘aku’ yang masih berusaha melarikan diri dari kejar-kejaran polisi, lalu mendengar seorang gelandangan memanggil dan menawarkannya tempat persembunyian, tepat di bawah tempat berbaring si gelandangan yaitu sebuah gorong-gorong. Data kutipan tersebut juga masih menceritakan peristiwa yang dialami tokoh ‘aku’ setelah mengambil dan mengerat sepotong senja di sakunya untuk Alina. Sejak awal penceritaan hingga akhir cerita pada cerpen SSuP posisi narator berada di dalam cerita dengan menjadi tokoh ‘aku’.

Narrative Level (Tingkatan Naratif)

Genette (1980) melihat hubungan antara tingkat naratif (ekstradigetik atau intradigetik) dan tipe narator (heterodigetik atau homodigetik) untuk melihat tipe status dasar narator. Berdasarkan hasil pembacaan kami pada cerpen SSuP, narator lebih cenderung menggunakan tingkatan naratif ekstradigetik-autodigetik yang di mana narator dalam derajat pertama yang bercerita mengenai tokoh ‘aku’ dalam hal ini Sukab. Cerpen SSuP di beberapa paragrafnya selalu memberikan ucapan salam kepada Alina yang tidak hanya menjadikannya sebagai cerpen epistolary tetapi juga dapat menegaskan level narator di dalam cerita yang berada pada tingkat ekstradigetik-autodigetik seperti pada data kutipan berikut.

Alina tercinta, Bersama surat ini kukirimkan padamu sepotong senja dengan angin, debur ombak, matahari terbenam, dan cahaya keemasan (Ajidarma, 2014, para.1)

Alina yang manis, Alina yang sendu, Akan kuceritakan padamu bagaimana aku mendapatkan senja itu untukmu (Ajidarma 2014, para.5).

Alina sayang, Semua ini telah terjadi dan kejadiannya akan tetap seperti itu. Aku telah sampai ke mobil ketika di antara kerumunan itu kulihat seseorang menunjuk-nunjuk ke arahku. (Ajidarma 2014, para.8)

Tapi Alina, polisi ternyata tidak sekonyol yang kusangka. Di segenap sudut kota mereka telah siap siaga. Bahkan aku tak bisa membeli makanan untuk mengisi perutku. (Ajidarma 2014, para. 19)

Jadi, begitulah Alina, kuambil juga senja itu. Kukerat dengan pisau Swiss yang selalu kubawa, pada empat sisinya, sehingga pada cakrawala itu terbentuk lubang sebesar kartu pos.(Ajidarma 2014, para. 22)

Alina kekasihku, pacarku, wanitaku, Kamu pasti sudah tahu apa yang terjadi kemudian. Kupasang senja yang dari gorong-gorong pada lubang sebesar kartu pos itu, dan ternyata pas.(Ajidarma 2014, para. 25)

Narator memiliki kecenderungan untuk berada di dalam cerita ketika menceritakan tokoh ‘aku’ mengenai segala peristiwa yang dialami Sukab sebagai suara narator sehingga narator sejajar dengan karakter. Cerpen SSuP yang berbentuk epistolary ini membingkai cerita sehingga memposisikan narator berada di atas cerita, namun dapat juga masuk ke dalam cerita melalui tokoh ‘aku’. Jadi, narator menggunakan tingkatan naratif ekstradigetik-autodigetik, sebagai penegasan pada beberapa awal paragraf selalu diawali dengan ucapan salam kepada Alina (Alina tercinta; Alina yang manis, Alina yang sendu; Alina sayang; Alina kekasihku, pacarku, wanitaku; Alina yang manis, paling manis, dan akan selalu manis) menyiratkan posisi narator berada di atas peristiwa yang dia ceritakan sekaligus narator telah mengalami peristiwa tersebut. Narator menyapa Alina dengan menceritakan kembali beberapa awal mula peristiwa yang dialami tokoh ‘aku’ dalam hal ini narator sendiri. Artinya, narator bisa berada di atas cerita yang pernah dia alami tetapi sekaligus menceritakan kembali yang telah dia alami untuk disampaikan pada Alina.

Simpulan

Dari hasil temuan terhadap empat momen bercerita, bisa dikatakan bahwa cerpen SSuP berbentuk surat (epistolary) karena didukung oleh mode interpolated. Di dalam interpolated tersebut, terkandung mode subsequent dan prior. Selanjutnya, di dalam mode subsequent, terkandung mode simultaneous.

Dengan kata lain, kerangka utama cerpen berbentuk surat tersebut adalah mode interpolated, dengan ditandai adanya narasi atau dialog lewat sapaan kepada penerima surat. Untuk menguatkan kerangka tersebut, di dalamnya terkandung mode subsequent (peristiwa yang telah terjadi) dan prior (peristiwa yang akan terjadi atau lamunan tokoh utama). Di dalam mode subsequent, terkandung mode simultaneous, yakni peristiwa yang sedang terjadi di masa lalu yang dialami oleh tokoh utama lalu dilaporkan kepada tokoh ‘kamu’ (Alina).

Narator hadir di dalam cerita sebagai tokoh ‘aku’ (Sukab) sehingga yang berkisah di dalam surat adalah narator itu sendiri. Dapat dikatakan bahwa narator sejajar dengan karakter atau autodigetik. Meski demikian, cerpen SSuP yang berbentuk surat (epistolary) yang membingkai cerita di atas cerita, maka posisi narator kerap berada di atas cerita. Artinya, narator menceritakan kembali peristiwa yang pernah dialaminya ke dalam surat yang akan disampaikan kepada Alina membuat tipe narasinya berbentuk ekstradigetik-autodigetik.

Dari kerangka yang berisi empat mode momen bercerita, keterlibatan narator di dalam cerita, serta posisi narator di dalam cerita, bisa dikatakan bahwa cerpen Sepotong Senja untuk Pacarku adalah cerpen yang kompleks, namun dikemas dalam surat cinta sarat romansa berisi senja, dari Sukab kepada Alina.

Daftar Pustaka

Ajidarma, Seno Gumira. 2014. Sepotong Senja untuk Pacarku. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Arisandi, N., Anshari, A., & Hajrah, H. (2019). Hiperrealitas Dalam Kumpulan Cerpen Sepotong Senja Untuk Pacarku Karya Seno Gumira Ajidarma Kajian Estetika Postmodern (Doctoral Dissertation, Universitas Negeri Makassar).

Duyfhuizen, Bernard. 1985. “Epistolary Narratives of Transmission and Transgression.” Comparative Literature 37(1): 1.

Faruk. 2012. Metode Penelitian Sastra: Sebuah Penjelajahan Awal. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Firmansyah, B., & Abidin, Y. 2020. Pola Penceritaan Novel Orang-Orang Oetimu Karya Felix K. Nesi. In Seminar Internasional Riksa Bahasa (Pp. 584-592).

Fitria, F. 2023. Eksplikasi Susunan Naratif oleh Andrea Hirata dalam Novel Buku Besar Peminum Kopi (Analisis Naratologi Perspektif Gérard Genette). Madah: Jurnal Bahasa dan Sastra, 14(1), 112-127.

Genette, Gerard. 1980. Narrative Discourse: An Essay in Method. Ithaca, New York: Cornell University Press.

Herman, Luc, dan Bart Vervaeck. 2001. Handbook of Narrative Analysis. Lincoln and London: University of Nebraska Press.

Rimmon-Kenan, Shlomith. 2002. Narrative Fictions. 2nd ed. London & New York: Routledge.

Saputri, L. F. 2022. Analisis Aspek Pemenuhan Tokoh Sukab Dalam Novel Sepotong Senja Untuk Pacarku Karya Seno Gumira Ajidarma (Kajian Teori Humanistik Abraham Maslow). Matapena: Jurnal Keilmuan Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya, 5(1), 1-15.

Singer, Godfrey Frank. 1963. The Epistolary Novel. New York: Russell & Russell.Inc.

Suciyana, A. 2022. Analisis Struktur Naratologi Dalam Cerpen Lederhosen Karya Haruki Murakami (Doctoral Dissertation, KODEPT043131# Sekolah tinggi bahasa asing JIA).

Ulya, H., Khoirunnisa, K., & Chamalah, E. 2020. Ecocritism In Sepotong Senja Untuk Pacarku By Seno Gumira Ajidarma. AKSIS. 4(1), 144-152.

[1] Konsep ini berasal dari Ranciere (2010, 36) yakni suatu bagian bisa dipahami dengan arti ganda: di satu sisi, bisa terpisah dari kesatuan dan mengecualikan; namun, di sisi lain, juga bisa memungkinkan tergabung dalam satu kesatuan tersebut. Dalam konteks ini, cerpen SSuP bisa dibaca terpisah dari dua cerpen lain (Jawaban Alina dan Tukang Pos dalam Amplop) dan juga bisa dibaca sebagai satu kesatuan karena cerpen tersebut bersambung.

[2] Istilah tersebut diambil dari Genette (1980, 221). Di referensi lain, Rimmon-Kenan (2002, 92) menyebut dengan temporal relation: hubungan antara narasi dan cerita, dengan empat tipe juga: ulterior narration, anterior narration, simultaneous, dan intercalated.

[3] Rimmon-Kenan juga menjelaskan bahwa prolepsis – membangkitkan terlebih dahulu suatu peristiwa yang akan terjadi nanti (Genette 1980, 40) – adalah sebuah ‘kantong’ untuk untuk anterior naration (2002, 93).

[4] Berupa memberi perhatian setelah terjadinya peristiwa (Genette 1980, 40).

[5] Cerita disajikan dalam teks melalui mediasi beberapa ‘perspektif’ atau ‘sudut pandang’, diucapkan oleh narator meski belum tentu miliknya. Mengikuti Genette, Rimmon-Kenan menyebutnya mediasi ‘fokalisasi’ (Rimmon-Kenan 2002, 73)

[6] Tanda petik tunggal ini bertujuan untuk memberi pembeda antara masa kini yang terjadi di dalam cerita yang diceritakan dengan masa kini saat menulis surat. Oleh sebab itu, kami memberi tanda petik tunggal bahwa masa kini yang dimaksudkan di sini adalah masa kini saat menulis surat, bukan masa kini yang sebenarnya maupun masa kini di dalam cerita yang diceritakan.

[7] Narator tidak selalu menempati fungsi sebagai tokoh utama. Untuk kasus pada cerpen SSuP yang berbentuk surat, narator berada di level ekstradigetik. Merujuk pada Genette, Rimmon-Kenan (2002, 97) menjelaskan bahwa disebut narator ekstradigetik karena narator ‘seolah-olah’ berada di atas cerita yang dia narasikan. Namun, pada kasus cerpen SSuP, narator yang tergolong ekstradigetik itu juga sebagai tokoh utama. Hal ini bisa dilihat bagaimana tokoh ‘aku’ menjalankan cerita di dalam surat tersebut. Dengan melihat level narator dan keterlibatannya sebagai tokoh utama, maka bisa digolongkan ke dalam ekstra-autodigetik. Disebut demikian ketika narator berada di atas peristiwa yang dia cerita sekaligus narator telah mengalami peristiwa tersebut (Herman dan Vervaeck 2001, 85). Oleh sebab itu, untuk selanjutnya, narator hanya disebut dengan tokoh ‘aku’.

[8] Bayangan dunia ke depan yang lebih menakutkan, mengerikan, dan semacamnya, dari masa kini. Hal tersebut berbanding terbalik dengan dunia utopis – dunia yang diidam-idamkan karena keindahan, menyenangkan, dan semacamnya – yang ditawarkan oleh tokoh ‘aku’ (Sukab) kepada tokoh ‘kamu’ (Alina) berupa kiriman sepotong senja.

[9] Suara narator yang berkomentar tergolong ke dalam naratif metadigetik tipe fungsi eksplanatif berdasar pandangan Genette (Rimmon-Kenan memperbarui istilah dengan hypodiegetic dengan pengertian dan tiga tipe yang sama: fungsi eksplanatif, fungsi aksi, dan fungsi tema). Naratif metadigetik tipe fungsi eksplanatif (Genette, 1980: 132; Rimmon-Kenan, 2002: 95) berurusan dengan narasi yang berusaha menjawab pertanyaan yang terkait peristiwa yang diceritakan, tanpa terhubung dengan peristiwa tersebut. Biasanya, ditandai dengan suara narator yang berkomentar terhadap narasinya sendiri, seolah-seolah sedang menjawab pertanyaan dari pembaca. Itulah sebabnya metadigetik bisa dikatakan masuk ke dalam wilayah analepsis. Herman & Vervaeck (2001, bk. 83) menyebut metadigetik sebagai naratif level ketiga, dengan level pertama adalah ekstradigetik, dan level kedua adalah intradigetik.

[10] Titik tiga ini berasal dari cerpen, bukan tanda elipsis (kalimat yang dihilangkan atau tidak disebutkan di kutipan).

[11] Ibid.

sampul buku

halaman kolofon

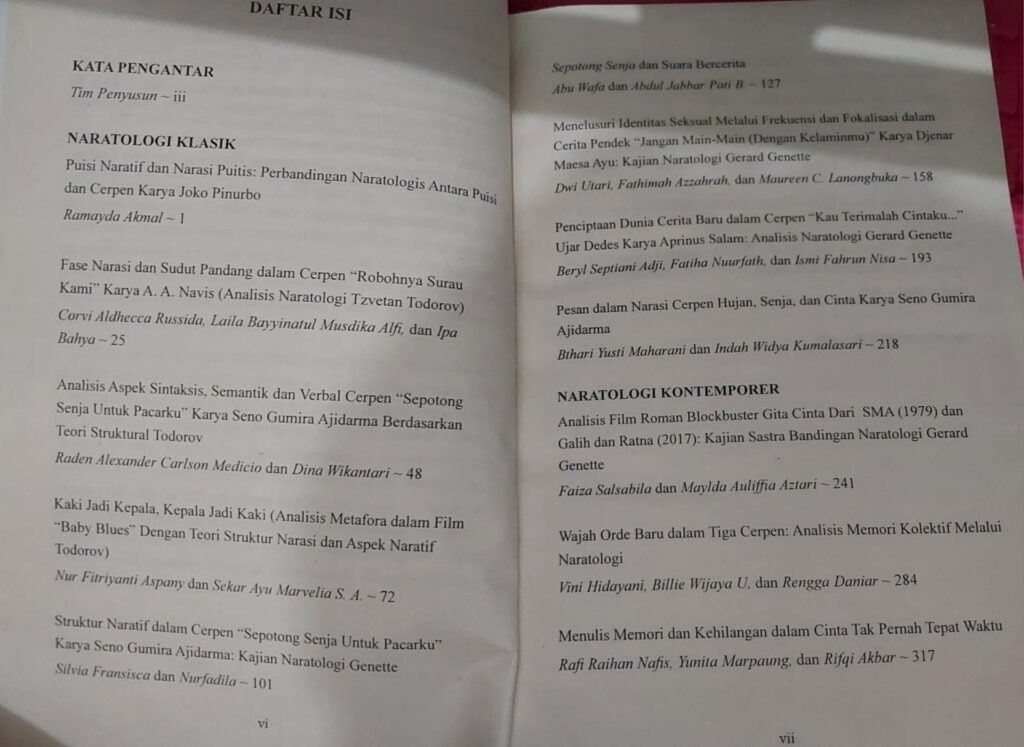

daftar isi (1)

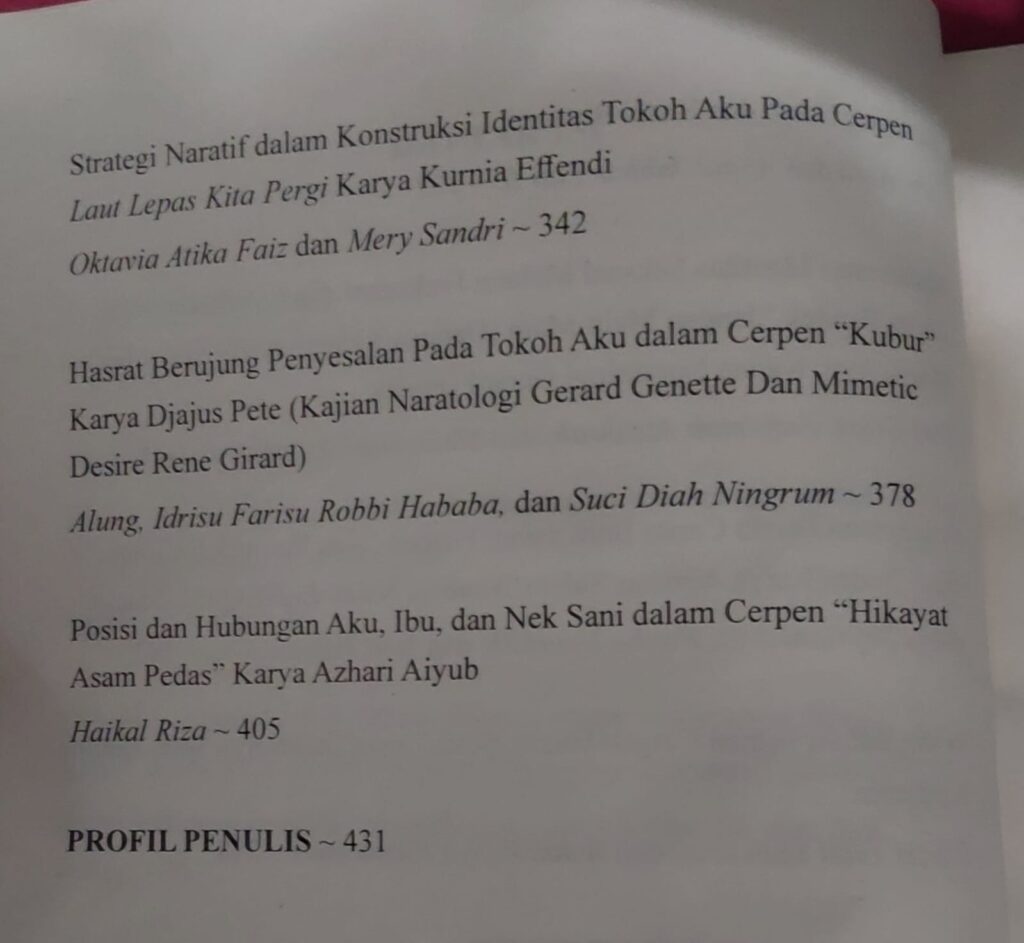

daftar isi (2)

halaman depan tulisan ini

halaman belakang dan daftar pustaka

Tinggalkan Balasan